佐賀のおいしい郷土料理の厳選30選!特徴や味付けのポイントも紹介

最終更新日:

公開日:

佐賀といえば、有田焼をはじめ、伊万里焼、唐津焼など、焼き物を思いつく人は多いでしょう。弥生時代の集落が発見され、復元された「吉野ヶ里遺跡」は、卑弥呼が治めた邪馬台国の候補地としても知られています。

そのような歴史ある佐賀は、玄界灘と有明海という2つの海に囲まれながら、実は農業も盛んで海の幸と農産物が豊富にある土地です。

しかし、「佐賀の郷土料理」と聞いて、たくさん思いつく人は少ないのではないでしょうか。

この記事では、佐賀のおいしい郷土料理を30選紹介します。自宅で佐賀の郷土料理を作って味わいたい人のために、味付けのポイントも解説しますので、ぜひ参考にしてください。

佐賀のおいしい郷土料理30選!

佐賀の有名な郷土料理を30選紹介します。

全て読むのが大変という場合は、興味がある料理だけでも読んでみてください。

ふなんこぐい

ふなんこぐいは「鮒のこぐい」とも呼ばれ、昆布を巻いたフナを大根やこんにゃく、レンコンなどと一緒にじっくり煮込んだ郷土料理です。

フナは有明海が閑漁期になる冬に、貴重なタンパク源として食べられていました。家庭では佐賀県全域でハレの日に必ず振る舞われる料理で、大鍋で作って近隣に配る習わしがあります。

鹿島市では1月20日の二十日正月、恵比寿様に「ふなんこぐい」をお供えして豊漁や家内安全などを祈願し、ふなんこぐいの材料を売る「ふな市」が300年以上前から行われています。

むつごろうの蒲焼

有明海の象徴的な存在である「ムツゴロウ」は全国で知られていますが、このムツゴロウを生きたまま素焼きにして甘辛く炊いたのが「むつごろうの蒲焼」です。

ムツゴロウは日本では、有明海と八代海の一部にしか生息しないとされ、5〜8月の夏頃、引き潮のときに釣り上げます。生きたムツゴロウを蒲焼にするので、一般的には5〜8月にしか食べられません。

ムツゴロウを生きたまま串に刺して炭火で焼き、砂糖や醤油で甘辛く煮詰めて作ります。このむつごろうの蒲焼を巻いた「むつごろう寿司」も人気です。

栗おこわ

佐賀の栗おこわは、祭りや祝い事には欠かせない料理で、地域や家庭ごとに作り方や味が異なるのも特徴です。

佐賀や九州北部に伝わる、五穀豊穣を神々に感謝する秋祭り「くんち」に、栗おこわは必ず作られます。くんちは収穫を感謝する祭りなので、地元でとれる野菜や魚、栗などを使ってたくさん栗おこわを作り、神前に供えたり客人に提供されたりしてきました。

神前に供える際は、栗おこわをおにぎりの形にすることがあり、呼び名も「ごっくうさん」となります。

およごし

およごしとは野菜の白和えのことです。「およごし」は女性の言葉で和え物のことをいいます。

白和えといえば豆腐を使うものが一般的ですが、野菜を作る家が大半だったため豆腐ではなく、どこの家庭にもあった里芋が使われました。現在は家庭によって使う野菜や味付けが違うようです。

約230年前の2月19日、佐賀の伊福集落で大火災が起こり、焼け残った野草を湯がいて和えて食べながら集落を再建したといわれています。それ以来伊福集落では2月19日に「およごし祭り」を開催し、必ずおよごしを提供しています。

いかのかけ和え

いかのかけ和えは全国で「おろしなます」や「ぬたあえ」などとも呼ばれる料理で、野菜と魚介類を和えたものです。

佐賀のかけ和えは「かけ和え」「かけやぁ」とも呼び、有明海や玄界灘に近い地域ではイワシやサバなどの海の幸、堀やクリーク(農業用水路)の多い場所ではフナも使われます。

佐賀ではイカのかけ和えは、昔からハレの日や田植え、収穫のときなどの人が集まるときやお祭りに「普段は質素でもお祭りのときはいろいろなものを」と振る舞われる料理のひとつでもありました。

よもぎゆでだご

ゆでだごは小麦粉と黒砂糖を使ったお菓子で、「ゆでだんご」が訛って「ゆでだご」となったとされています。「平だご」とも呼ばれます。昔、多くの農家には小麦粉や米粉が常備され、毎日の食事やおやつに使われていました。

平たくのばした小麦粉の生地を茹でて黒砂糖をかけるのが一般的ですが、武雄市若木地区では生地によもぎを入れる「よもぎゆでだご」がよく作られます。

生地に茹でたかぼちゃを入れたり、ほうれん草を混ぜたり、中にあんこを入れたりして作ることもあります。

お茶がい

お茶がいはお茶でご飯を炊いた「茶粥」のことです。

幕末時代に財政難に悩んでいた、佐賀藩の藩主鍋島直正が質素倹約令を通達したため、米を節約するために生まれたといわれています。特に商家では、使用人の朝食に重宝されていました。

現在は家庭で作られることは減りましたが、県内の旅館やホテルでは「郷土の味」として朝食に提供するところもあります。温泉とお茶で有名な長崎街道の宿場町である嬉野では、「嬉野茶」を使ったお茶がいが提供されています。

ゆきのつゆ

ゆきのつゆは味噌汁に、鬼おろしという竹でできたおろし器で粗くおろした大根おろしと焼いた餅や薄揚げを入れて作る汁物です。

有田町は全国的に有名な焼き物「有田焼」の地で、一晩中かかる「窯焚き」の夜食としてゆきのつゆを食べていました。特に寒い冬は体を温め、腹持ちがよく食べやすいと重宝されたとされています。

大晦日、有田町の「やきものの神様」として親しまれる陶山神社では「有田碗灯(ありたわんとう)」が開催され、当日は「ゆきのつゆ」が振る舞われています。

だぶ

だぶは鶏肉と野菜をだしで煮て、塩や醤油で味をつけて麩や銀杏を加え、とろみをつけた料理で、福岡県でも伝承されている料理です。

水をたくさん入れ、煮崩れしやすい食材を使わず「ざぶざぶ」に仕上げることから「ざぶ」が訛って「だぶ」になったとされています。

冠婚葬祭で客に振る舞われる料理で、特徴的なのは慶弔によって材料や切り方が違うことです。唐津では一般的には全て短冊切りにしますが、仏事はこんにゃくを三角に切り、慶事では玉麩を入れます。

他地域でも、慶事では具材を四角に切って弔事では三角に切ったり味付けを変えたりと、昔から客人を招待するとき必ず作られていた料理です。

呉豆腐

呉豆腐は有田町を中心に伝わる豆腐で、豆乳ににがりではなく、葛やデンプンなどを加えて固めて作ります。

水に浸した大豆を石臼でつぶして圧力鍋で煮て、豆乳を作り、この様子を「呉」と呼ぶことから呉豆腐となったといわれていますが、中国の呉から伝わったからという説もあります。

呉豆腐は従来の豆腐より軟らかく、モチモチとした食感でツヤもあるのが特徴です。ごま醤油をかけて食べるのが一般的ですが、黒蜜やきな粉をかけたヘルシーなスイーツも人気です。

須古寿司

須古寿司(すこずし)は白石町須古地区自慢の郷土料理で箱ずしスタイルが特徴です。

昔は地元の寺院である日輪山水堂安福寺に参拝に来た人に提供したり、嫁いだ娘が里帰りしたりしたときのごちそうとして出されていました。現在でも地元の祭りや祝い事で集まった客人に振る舞われます。

500年以上前の白石町須古地区の領主が、農民を想って米の品種改良に尽力した結果、須古地区の米は「すし米」「酒造米」として全国的に有名になりました。須古寿司はこれに感謝した領民が、領主に地元産の農産物や海産物を使って献上したものといわれています。

温泉湯豆腐

温泉湯豆腐は「日本三大美人の湯」で知られる、嬉野温泉の温泉水を使った名物料理です。

豆腐をお湯ではなく、嬉野の温泉水と同じ成分の調理水で煮ることで、豆腐のタンパク質が溶け出して、ふわふわで軟らかな独特の食感になります。

豆腐が溶けて水が豆乳のように白くにごったら、具材やだしを入れて食べます。湯豆腐といえばポン酢で食べるのが定番ですが、ごまダレで食べるのも人気です。

にいもじ

にいもじとはミズイモの酢の物のことです。ミズイモとは主に南西諸島で、浅い水を張った畑で栽培され「イモジ」「芋茎(ずいき)」とも呼ばれます。

にいもじはミズイモの皮をむき、二杯酢や三杯酢で漬けて作ります。「佐賀の夏の味」といわれ、夏の気温が高い佐賀の日常食です。

冷蔵庫で一週間くらい保存できるので、常備菜としても食べられますが、お盆のお供えものやお祭りで振る舞う料理の副菜としても提供されています。ミズイモのシャキシャキ感を残すのが定番ですが、作り方や味付けは各家庭で異なるようです。

干し柿なます

「なます」はお正月のおせち料理の定番ですが、干し柿が古くから生産されている佐賀市大和町松梅地区では、干し柿を合わせた干し柿なますがお正月には欠かせません。

脊振山や天山などでは、渋柿をひもで結んで軒下に吊るし干し柿を作る「柿のれん」が秋の風物詩として知られています。寒暖の差が激しく干し柿作りに適した土地で、軟らかくモチモチとして独特の食感です。

11月下旬頃から柿が吊るされ、ちょうどお正月頃干し柿ができあがり、干し柿なますが作られています。

つがにめし

海の幸が豊富な佐賀ですが、つがにめしは川の幸を使った料理で、ツガニを割って米と調味料を入れた釜に並べて炊き上げたものです。「がね飯」「かに飯」とも呼ばれます。

ツガニは、関東ではモクズガニと呼ばれるカニで、日本各地の河川に生息し、佐賀ではツガネ、ヤマタロウとも呼ばれます。

9〜12月に産卵のために川を下ったツガニは特に味がよいので、つがにめしの他、塩ゆでや煮付けにするのも人気です。昔は鶏より調理が簡単だと、祝い事でツガニが重宝されましたが、現在は数が減って毎年筑後川に放流が行われています。

いかしゅうまい

いかしゅうまいは九州発祥のご当地シュウマイで、唐津市の名産品です。

1985年、「海中レストラン萬坊」がどうしても季節や天候によって余ってしまうイカをおいしく食べてもらおうと、漁師をヒントにイカのすり身を使った「しんじょう」を思いつき、皮を細かく刻んで外側にまぶした「いかしゅうまい」が誕生しました。

蒸し上げたときに華のように見える特徴的な見た目に、ふんわりプリプリの食感が人気になり、唐津市の名物として定着しています。

おこもじの油炒め

おこもじとは高菜やしゃくし菜を塩漬けにした漬け物のことで、「おくもじ」とも呼ばれます。

佐賀では一年中季節の食材を活かした漬け物が漬けられ、特に高菜は一年中保存できるように大株と子株を分けて大量に塩漬けにして、長期と短期の漬け物にします。

おこもじの油炒めは、古くなったおこもじもおいしく食べられるように考えられたもので、塩抜きして油で炒めるため、減塩も期待できるヘルシー料理です。ご飯と一緒に食べたり香の物として添えたり、ピラフやチャーハンに入れて食べたりもしています。

しゃっぱの煮つけ

しゃっぱとは見た目がエビのようなシャコのことで、日本各地の砂泥質海域に多く住んでいます。

佐賀の有明海でも多く水揚げされ、佐賀では「しゃっぱ」のほか「がねしゃっぱ」とも呼ばれます。

クルマエビやシバエビの刺網にかかることが多い「嫌われ者」としても知られますが、エビのようなうま味があります。旬は4〜10月の漁期で、佐賀ではこの時期にとれたしゃっぱを醤油で煮付けにしたり塩ゆでにしたりするのも人気です。

くちぞこの煮つけ

くちぞことは有明海に生息するシタビラメのことです。浅い海の砂泥底に住み、木の葉の形をした体で背ビレや尾ビレの区別がありません。

くちぞこという名前は、靴底の形に似ているからとか、小さな口が下側にあるからなどという説があります。

くちぞこは有明海沿岸では一般的な食材で、鍋に醤油、みりん、酒を煮立たせた調味液で煮込んで、野菜を加えた煮付けにすることが多いです。身離れがよいので離乳食や幼児向きの料理としても使われます。

あらの姿煮

アラとは九州での呼び方で、全国的にはクエとして知られている高級魚です。成長が遅く出荷できる大きさになるのに5年くらいかかるため、漁獲量が少なく幻の魚ともいわれます。

あらの姿煮は10kgほどの巨大なアラを使った料理です。「唐津くんち」という唐津神社の例大祭の期間中、日頃お世話になっている人へ振る舞う「くんち料理」でもあります。

商人が見栄を張って大きく見栄えのよいアラを煮付けたのが始まりとされ、唐津くんちの期間中、宿泊施設であらの姿煮が提供されることもあります。

わらすぼのみそ汁

ワラスボは有明海のムツゴロウと並ぶ「珍魚」で、日本では有明海でのみ生息しています。退化した目、むき出しの鋭い歯で、紫色のヌルヌルした体は内臓や血管が透けて見えるようで「エイリアン」ともいわれます。

しかし、その独特な味わいがクセになると人気です。ワラスボは味噌汁のほか、砂糖と醤油で煮付けにしても食べられています。

5〜10月、ナギナタのような「スボカキ」という道具を使い、泥の中を引っ掻き回してワラスボをとる様子は、有明海の夏の風物詩です。

のっぺ汁

のっぺ汁は「のっぺい汁」「ぬっぺい汁」などとも呼ばれる汁物で、佐賀の家庭で一般的に作られています。

里芋、さつまいも、れんこん、ごぼうなど根菜がたくさん入ってとろみがあるのが特徴で、「のっぺ」や「のっぺい」とは片栗粉でつけたとろみのことです。特に冬は、体が温まります。

人が集まる行事でもよく作られ、慶弔によって具沢山の野菜と醤油や塩による味付けは変わりませんが、具材が異なります。祝い事には鶏肉やあずきが入り、法事の席では肉の代わりに花麩を入れます。

呼子いかの活きづくり

呼子は玄界灘に面した港町で、一杯30秒でさばくといわれる活き造りにしたイカは、呼子の名物です。

生け簀からあげたばかりのイカをすばやくさばくので、皿の上で新鮮なイカの身が動く姿は衝撃的です。ケンサキイカやミズイカがよく使われますが、特にケンサキイカは甘みが強く人気で、旬の5〜10月頃はケンサキイカ目当ての観光客が多く訪れます。

呼子では、イカの活き造りのほか、イカ飯やイカの卵味噌汁なども人気メニューです。

がん漬け

がん漬けとはがに漬け、がね漬けともいわれるカニの塩辛です。

有明海に住むシオマネキと呼ばれるカニを、ふんどし(腹)を取り除いて丸ごと臼やすり鉢でつき砕き、塩と唐辛子と一緒にかめや瓶に詰めて発酵させます。

実は『万葉集』に作り方が長歌として残っているほど歴史が古く、有明海沿岸で親しまれている郷土料理です。

松浦漬

松浦漬は呼子の銘産品で、クジラの上あごの「かぶら骨」と呼ばれる軟骨を細かく刻んで、甘い酒粕に漬け込んだ郷土料理です。

長年の試行錯誤の結果、酒粕の風味を保ちながら長期保存が可能で、軟骨のコリコリとした食感と酒粕の芳醇な香りで「逸品」とされています。

ご飯と一緒に食べてもおいしく、お酒のつまみとしても人気です。缶詰にして贈答用としても販売されています。

クジラかつ

クジラかつは「日本三大朝市」のひとつでもある呼子朝市で、食べ歩きグルメとして人気のメニューです。

クジラの赤身から筋を取り、白身と合わせて衣をつけて揚げたもので、クジラのジューシーなうま味が味わえて臭みもありません。さっぱりとしているので冷めても脂っぽさを感じないのも特徴です。

ファーストフード感覚で食べられるクジラかつも観光客に人気です。

イカバーガー

イカバーガーは平成14年に呼子で開催された「全国朝市サミット」に合わせて開発された、ご当地B級グルメです。呼子は「日本三大朝市」のひとつとして知られています。

地元の商工会青年部とそのOBが開発したイカバーガーは、パティはみじん切りにしたイカと白子が混ぜられ、バンズはイカまんじゅうの生地を使って作られています。

パティからバンズまでイカづくしの、イカのうま味がたっぷり味わえるバーガーです。

ギョロッケ

ギョロッケは店舗販売と地方発送で一日2万〜3万個が売れるという唐津市を代表するファストフードです。

スケソウダラをすり身にして、みじん切りにした玉ねぎとにんじんを混ぜ、カレー粉で味をつけてパン粉をつけて揚げたもので、店舗販売に加えて地方にも発送しています。

濃いめのカレー味でご飯のおかずやお弁当のほか、ビールのつまみにもよく合うと人気になりました。唐津市内の老舗蒲鉾店では1枚90円というリーズナブルな点もうれしいポイントです。

シシリアンライス

シシリアンライスとは佐賀市のご当地グルメで、ライスの上に肉、生野菜のサラダをのせ、マヨネーズをかけたものが基本の形です。

昭和50年頃に、佐賀市の喫茶店で誕生したといわれ、今では30軒以上の喫茶店やレストランの定番メニューとなり、お店独自のアレンジが加えられています。

ローストビーフにハーブとデミグラスソースを使った高級品から、無農薬で作った米や野菜を使ったものなど、さまざまなシシリアンライスが楽しめます。

たらふく丼

たらふく丼は太良町のブランド豚を広めようと考案された、ご当地グルメです。

太良町の豊富な養分と清涼な水で育てられた豚の肉を使用し、その他の食材も太良町産のものを使うなど「太良町産」にこだわったルールに基づいて作られています。

さまざまな太良町の特産品がたっぷりのせられ、2,000円以内で食べられる、まさに「たらふく」になる丼ものです。

佐賀の郷土料理の特徴

佐賀は北に玄海灘、南に有明海と海に囲まれた土地で、豊富な海の幸に恵まれています。

板海苔の生産量は全国の約23%(平成27年)を占めていますが、広大な佐賀平野では農業も盛んに行われています。耕地利用率は全国平均を大きく上回る131.9%(平成27年)です。

そのような佐賀の郷土料理の特徴は、次のとおりです。

- 玄界灘と有明海により独自の食文化が発展

- 日本屈指の米どころ

順番に解説します。

玄界灘と有明海により独自の食文化が発展

佐賀は玄界灘と有明海という2つの海の恩恵を受け、発展してきました。

それぞれ独自の食文化が発展し、玄界灘では対馬海流が流れ世界有数の漁場であり、江戸時代から捕鯨で栄えました。「鯨一頭で七浦がにぎわう」といわれたほどです。現在は呼子のイカが有名になっています。

海苔の養殖が盛んな有明海は、「前海(まえうみ)もん」と呼ばれる珍しい魚介類が生息しています。ムツゴロウが特に有名ですが、ほかにワラスボ、シャッパ(シャコ)、ハゼクチなども佐賀の郷土料理として多く使われる食材です。

日本屈指の米どころ

佐賀は温暖な気候で、日本最古の水田跡といわれる「菜畑遺跡」があるように、古くから米作りが行われていました。佐賀平野はミネラル豊富な肥沃な大地で、佐賀は海の幸が豊富なだけでなく、日本屈指の米どころでもあります。

佐賀独自の銘柄である「さがびより」は、日本穀物検定協会主催の「米の食味ランキング」で、平成22年産から13年連続で最高ランクの「特A」を獲得しています。

佐賀の郷土料理をもっとおいしく食べるための味付けのポイント

佐賀は2つの海に囲まれた、おいしい海の幸が豊富でありながら農産物の生産量も多い食材に恵まれた土地です。

「佐賀のおいしい郷土料理を自分でも作って食べてみたい!」と考える人もいるでしょう。

佐賀の郷土料理をよりおいしく作るなら、調味料にこだわりましょう。

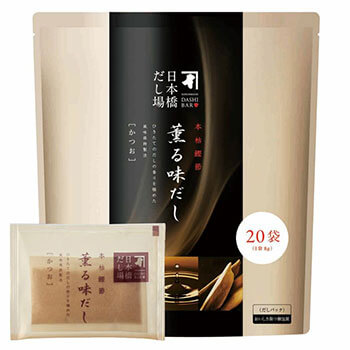

和食の味を300年以上前から支えてきた鰹節専門店にんべんの調味料を使えば、佐賀の郷土料理がより手軽においしく再現できます。

「薫る味だしかつお」は沸騰したお湯に1パック入れるだけで本格的なだしがひけます。

▶にんべんの「薫る味だしかつお」はこちら

手軽に本格的なかつおだしを使った料理ができます。

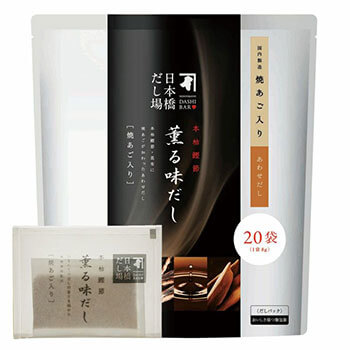

「薫る味だし焼あご入り」は上記と同じだしパックで、基本だしも濃いだしもパックを入れるだけでひけます。

▶にんべんの「薫る味だし焼あご入り」はこちら

手間がかかる焼きあごのだしを手軽に味わってください。

「つゆの素ゴールド500ml」は、難しい調味料の配合が簡単に決まるので1本あるととても便利です。

▶にんべんの「つゆの素ゴールド500ml」はこちら

いつもの料理がワンランクアップした味になります。

まとめ:佐賀の郷土料理を自宅でも味わいましょう

2つの海に囲まれ農業も盛んな佐賀は、海の幸も農産物も豊富にあります。

「自宅で佐賀の郷土料理を自分でもおいしく作って食べてみたい!」という人は多いでしょう。

佐賀の郷土料理をよりおいしく作るなら、食材とともに調味料にもこだわりましょう。

和食の味を支え続けて300年以上のにんべんの調味料ならば、手間のかかるだしや配合が難しい調味料を使った料理も手軽においしくできます。

「薫る味だしかつお」は本格的なかつおだしが、パック1つを入れるだけでひけます。

▶にんべんの「薫る味だしかつお」はこちら

ぜひ味の違いを感じてください。

「薫る味だし焼あご入り」はとても手間がかかる焼きあごのだしが、沸騰したお湯にだしパックを入れるだけでひけます。

▶にんべんの「薫る味だし焼あご入り」はこちら

今まで作るのを躊躇していた料理に、ぜひ挑戦してみましょう。

「つゆの素ゴールド500ml」はだし素材を1.5倍使用し、より深みのある味わいを実現しています。

▶にんべんの「つゆの素ゴールド500ml」はこちら

リッチで豊かな風味を味わいましょう。

にんべんの調味料を使って、自宅でも佐賀の郷土料理を手軽においしく作ってみてください。

公式ネットショップ

公式ネットショップ