島根のおいしい郷土料理の厳選30選!特徴や味付けのポイントも紹介

最終更新日:

公開日:

島根といえば出雲市の「出雲大社」を思い浮かべる人も多いでしょう。

『因幡の白うさぎ』の神話で知られる大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)を祀る神社で、毎年10月(神無月)には800万の神々が集まる神社としても有名です。

そのため、出雲では10月を神無月ではなく、神在月(かみありづき)と呼びます。

そんな、どこか神秘的なイメージがある島根は、実は日本海の豊富な水産物に恵まれた土地で、おいしい郷土料理もたくさんあります。有名な料理から、知る人ぞ知る料理までさまざまです。

この記事では、島根の有名な郷土料理を30選紹介し、島根の郷土料理を作ってみたい人へポイントも紹介します。

ぜひ参考にしてください。

島根の有名な郷土料理30選!

島根の有名な郷土料理を30選紹介します。

興味ある料理だけでも、ぜひ読んでみてください。

出雲そば

出雲そばは、岩手の「わんこそば」、長野の「戸隠そば」と並ぶ日本三大そばのひとつに数えられているそばです。

出雲そばは、一般的なそばよりも黒味がかっているのが大きな特徴で、製粉するときに玄そば(殻の付いたそばの実)をそのまま挽(ひ)いて粉にする「挽きぐるみ」と呼ばれる製法で作られます。

そのため栄養価と香りが高く、冷たい割子そばや温かい釜揚げそばも人気です。

出雲そばは、店ごとに個性やこだわりがあることが多く、観光客が食べ歩きを楽しむ光景も見られます。

芋煮

芋煮と呼ばれる料理は各地にありますが、島根の芋煮は昆布とあぶり鯛でひいただしに里芋とゆずを入れた、すまし汁のようなものです。

昔は鉄鍋で大量に作り、農作業の間に煮返しながら食べていました。現在も客人に振る舞われるほか、島根の南西部にある津和野町では駅前周辺で「芋煮会」も開かれています。

あぶり鯛の香ばしい風味にゆずがアクセントとなって、「絶品」との呼び声高い青野山麓の里芋の味を引き立てるおいしさです。

スズキの奉書焼き

スズキの奉書(ほうしょ)焼きは、江戸時代から伝わる松江市の名物料理です。

奉書とは、椿を原料にした和紙のことで、これで包んで蒸し焼きにしたものが「奉書焼き」です。漁師がたき火で蒸し焼きにしていたスズキを松江藩主の松平治郷が所望し、灰がついていたので奉書に包んで差し上げたのが始まりといわれています。

宍道湖(しんじこ)のスズキは、宍道湖を代表する魚介類「宍道湖七珍(しんじこしっちん)」のひとつとしても知られています。産卵を迎える時期は身が肥え、脂がのって食べ頃です。

焼きめし茶漬け

隠岐地方では、焼きおにぎりのことを「焼きめし」といい、焼きめし茶漬けとは、その名のとおり焼きおにぎりをお茶漬けにしたものです。

隠岐の伝統的な調味料に「こじょうゆ味噌」というものがあり、家庭に古くから伝わる味噌で醤油代わりに使われます。小麦や大豆のほか、うるち米やもち米がつぶれずそのまま残っているのが特徴です。

このこじょうゆ味噌をおにぎりに塗って焼き上げ、器にもり、のりや薬味をのせて煎茶をかけます。香ばしい味噌の香りが広がる郷土料理です。

舞茸ごはん

舞茸ごはんは、島根の中南部にある飯南町(いいなんちょう)の特産品である舞茸を使った炊き込みご飯です。

舞茸のほかに、にんじんや鶏肉などと一緒に調味料を入れて炊き上げ、最後に絹さやを混ぜます。飯南町の舞茸は香りや歯ごたえがよく、ビタミンやミネラルなど栄養素も豊富です。

舞茸を炊き込んだ舞茸ごはんは、舞茸の香りやうま味がお米に染み込み、飯南町の舞茸を堪能できる一品になっています。

あご野焼き

あご野焼きとは、トビウオ(アゴ)のすり身を炭火で焼き上げたものです。

暖かい時期に野外で作ることが多いことから「野焼き」と呼ばれるようになったといわれています。トビウオのすり身を金の棒に練りつけて、くるくる回しながら焼きます。

惣菜というよりは、お酒のつまみとして食べることが多いです。あご野焼きは大きいものだと長さ70cm、重さ1.5kgにもなります。地元の人は、熱々の焼き立てを豪快にちぎって食べます。

雲南の焼きサバ

焼きサバが名物の雲南市は、中国山地に近い山間部にあります。

かつては、日本海でとれたサバを冷蔵して輸送する手段がなく、雲南市でサバを焼いて加工しさらに遠くまで届けたことから、山間部の雲南市で焼きサバが知られるようになったといわれています。

雲南市の焼きサバは、サバを一本丸ごと串に刺して焼くのが特徴です。背開きにすることで厚みのある身の中までしっかり火を通し、うま味を閉じ込めています。

香ばしい焼きサバは、ほぐした身を使ってちらし寿司や、お茶漬けにしても楽しめます。

しじみ汁

市場に出回るシジミの99%以上を占めるヤマトシジミ。宍道湖(しんじこ)は、そのヤマトシジミの日本一の産地で、全国の漁獲量の約4割を占めています。(平成30年)

宍道湖では、300名ほどの漁師が人力の手掻きや船の動力を使う機械掻き、浅瀬に入って獲る入り掻きなどさまざまな手法でシジミが獲られています。ブランド化された「宍道湖シジミ」としても有名です。

出雲では、このシジミを使ったしじみ汁が日常的に食べられています。特に土用のしじみ汁は栄養が豊富で身も大きく、夏バテ予防としても重宝されています。

わにの刺身

島根でいう「わに」とは、サメのことです。わに料理は山間部にある飯南町の名物料理となっています。

サメは体内に尿素を多く含むので、水揚げから数日たっても腐りにくいといわれています。昔から、サメは内陸部でも刺身で食べられる唯一の魚で、日本海で獲れたわにを島根南部から広島北部の山間部で食べる食文化が根付きました。

現在もわにの刺身は年末年始のごちそうで、最もおいしいのはネズミザメといわれています。

すまし雑煮

すまし雑煮は、島根全体に伝わる元旦を祝う行事食で、醤油仕立てのすまし汁風のつゆに丸餅を入れて食べる雑煮です。

すまし汁のだしは、アゴ(トビウオ)、ハゼ、いりこなど、地域によって異なりますが、餅は丸餅が使われます。具材も地域によって特徴があり、鰹節と岩のりだったり、豆腐とこんにゃくだったり、さまざまです。

シンプルであっさりした味わいの雑煮が多く、丸餅は焼かずに茹でて作ります。

へか

「へか」とは、石見地方の大田市や東部地域に伝わる郷土料理で、「へか鍋」という平たい鉄製の鍋を使い、魚介をすき焼き風にして食べるものです。

へかはシャベルのような形状の農機具である「鋤(すき)」の金属部分のことで、へかの語源はこれを鍋代わりに使ったことからといわれています。

かつては魚介だけを食べる料理でしたが、近年は季節の野菜を加えたすき焼き風が主流です。醤油ベースの割り下と野菜や白身魚がなじみ、ボリュームがあるのにヘルシーで、石見銀山が世界遺産に登録されたのをきっかけにPRも進んでいます。

トビウオの刺身

トビウオは、島根の「県魚」です。トビウオが水面から飛び出す姿が飛躍や躍進をイメージさせることから平成元年に指定されました。

島根では、ホソトビウオとツクシトビウオが漁獲され、この2種類は「アゴ」と呼ばれます。アゴの身は脂肪がほとんどなく、淡白かつ上品な味で見た目も美しいことから、頭をつけた姿造りでも提供されます。

トビウオは、刺身のほかにだし用の煮干しや、すり身にしてつみれ煮、魚卵は珍味の「アゴの子」としても人気です。

さざえ飯

さざえ飯は、サザエを水から茹でて細かく刻み、茹で汁に米や刻んだサザエを加えて炊き込んだシンプルな郷土料理です。

隠岐の島周辺では、自治体が「貝の王国」を謳い発信するほど多種多様な貝類が漁獲されています。サザエもそのなかのひとつで、木箱にガラスをはめ込んだ「箱メガネ」で海底を覗いて獲る伝統漁法が現在もおこなわれています。

サザエは隠岐の島の食卓に欠かせない食材で、さざえ飯をはじめ、定番のつぼ焼きや刺身のほか、カレーの具としても加工されています。「さざえカレー」は大人気商品です。

すもじ

すもじとは、焼きサバを酢飯にほぐしたちらし寿司です。サバは島根の特産品で、日本海の荒波にもまれて脂がのっています。

出雲地方と広島県をつなぐ中継点として古くから栄えた島根内陸部の雲南市では、日本海でとれたサバが各地へ運ばれていました。焼きサバは、より遠くへ運べるように焼いて輸送したことが始まりといわれています。

すもじは家庭料理の定番でしたが、近年観光資源としても注目されるようになりました。ちらし寿司にしたときの焼きサバの香ばしい匂いが食欲を誘う郷土料理です。

つみれ煮

島根のつみれ煮は、島根でとれた沖ギス、アジ、アゴ(トビウオ)などを野菜を入れたつみれにして、蒸したりだし汁で煮たりして食べるものです。

つみれ煮に特におすすめとされる沖ギスは、トンコロイワシとも呼ばれ、全長20cmほどの小ぶりな魚です。通年手に入りやすく、年中脂がのって値段も手頃なので、よく食卓に上がります。

鮮度が落ちるのが早いため、新鮮な状態でつみれにして食べられるのは地元ならではの楽しみ方です。

ふきのとう味噌

ふきのとう味噌は、味噌とふきのとうを和えたもので、お酒のおつまみやご飯の友としても定番の郷土料理です。

ふきのとうは、春の到来を告げる山菜として親しまれており、島根でも田んぼのあぜ道や市街地の土手、公園などでも自生するふきのとうが見られます。

冷凍保存ができるため、ふきのとう料理は一年中食べることができます。独特の苦味や香りがありますが、つぼみが小さく閉じたふきのとうは苦味が少なく食べやすいです。

ふきのとう味噌は、冷蔵することで比較的長く保存できるので、作り置きもできます。

赤貝がらん蒸し

赤貝がらん蒸しとは、赤貝を殻のまま蒸して食べる「赤貝の殻蒸し」のことです。

「がらん」とは「殻」がなまったものとする説や、殻の溝に入った砂を洗うときに「がらんがらん」と殻が鳴るからという説があります。

出雲の赤貝は、海水と淡水の中間の塩分を持つ「汽水湖」のひとつである中海(なかうみ)の代表的な食材で、正式名称を「サルボウガイ」といいます。

赤貝がらん蒸しは正月料理の定番で、鍋に水と醤油や砂糖などの調味料を入れて煮立たせ赤貝を入れ、口が開いて味が馴染んだら食べ頃です。

鯉の糸造り

鯉の糸造りは、宍道湖(しんじこ)でとれるコイを三枚におろして糸状に細長く切り、煎ったコイの卵(真子)をまぶしたものです。

タレは、出雲に伝わる料理酒である「地伝酒(じでんしゅ)」が使われていましたが、入手しにくいことから現在は酒、みりん、醤油などで再現されたタレが使われています。

宍道湖のコイは、宍道湖を代表する魚「宍道湖七珍(しんじこしっちん)」のひとつとして有名です。宍道湖は塩分が薄めで、淡水魚のコイも多く漁獲されています。

調理の難しい料理のため、ほとんどが松江市内の料亭やレストランで祝い食として提供されています。

アゴの子旨煮

「アゴ」とは、日本近海に生息するトビウオのなかの、ホソトビウオとツクシトビウオの2種類の総称です。「アゴの子」はアゴの魚卵で、独特の風味や食感があります。

アゴの子はトビウオの産卵期にしか食べられないので、島根の隠岐地域では「身よりも貴重」とされている珍味です。タラコや筋子よりも粒が大きく、口当たりがねっとりとしています。

お酒のつまみとして親しまれており、隠岐では旨煮がおすすめとされていますが、焼き物や煮付けにしてもおいしく食べられます。

白魚のかき揚げ

白魚のかき揚げは、宍道湖(しんじこ)でとれる「宍道湖七珍(しんじこしっちん)」のひとつである白魚を使った、松江市の人気メニューです。

江戸時代から松江の白魚は日本一との呼び声が高く、11月から5月に捕獲されるので「春を告げる魚」ともいわれています。

新鮮であれば刺身でも食べることができ、うま味とふわっとした食感が楽しめるかき揚げのほか、卵とじや酢和えにしてもおいしいです。

ドジョウのけんちんじる

島根県東部の安来市は、民謡「安来節(やすぎぶし)」で、ざるを手にしてユーモラスに踊る「どじょうすくい」でおなじみですが、ドジョウをふんだんに入れた山の幸で作るけんちんじるも人気です。

安来市では、安来節が生まれる以前から精をつける養生食としてドジョウの食文化が根付いていました。戦後になると養殖事業が本格的に始まり、安来市は全国有数のドジョウの産地となっています。

昔は田植えのあとの「泥落とし」として食べられ、現在では家庭よりも飲食店で食べる機会が多くなっています。

うなぎ豆腐

うなぎ豆腐は、出雲地方に伝わる白焼きや蒲焼、うな重など、うなぎを使ったさまざまな郷土料理のなかの一品で、柳川鍋風に作られています。

食べやすい大きさに切ったうなぎと焼き豆腐をだし汁で煮込み、野菜を入れて一緒に炊き込むとできあがりです。うなぎ豆腐は、手軽に作れる家庭料理として、現在も親しまれています。

かつて出雲のうなぎは豊漁に沸き、大阪の食文化にも影響を与えました。現在も出雲には多くのうなぎ店が並んでいます。

黒田せりとほうれんそうのおひたし

「黒田せり」とは江戸時代から伝わる松江市の郷土野菜で、黒田せりとほうれんそうのおひたしは、家庭料理でも食べられている郷土料理です。

江戸時代、松江藩主の松平宣維(まつだいらのぶずみ)が、自生していた野生のせりの品種改良を進め、本格的な栽培が始まったとされています。

血流をよくし風邪の予防になるといわれ、年末から正月が出荷のピークです。現在黒田せりを栽培する農家は数軒まで減っており、伝統野菜を守る取り組みが進められています。

寒シマメ漬け丼

「シマメ」とは、日本海でとれたスルメイカのことです。隠岐郡海士町(おきぐんあまちょう)では、冬にとれたシマメを「寒シマメ」と呼んでいます。

寒シマメ漬け丼は、寒シマメを肝と醤油で漬け込んでどんぶりにしたものです。旬のシマメは、身にも肝にもうま味がたっぷりつまっています。

どんぶりにご飯をよそって寒シマメ漬けをのせ、ネギやゴマ、卵などをのせて食べます。土産物としても親しまれる郷土料理です。

くじらご飯

くじらご飯は、クジラの皮を使った炊き込みご飯です。

島根西部の石見地方(浜田市、益田市など)は漁業が盛んで、山陰の中核漁場として発展してきました。

石見地方では昔から巨大なクジラにあやかり、「子どもが将来大物になるように」と願いを込めて、節分の日にくじらご飯を食べます。

くじらご飯は、クジラの皮に熱湯をかけて余分な油を落とし、野菜を炒めて醤油で味付けして炊きたてのご飯に混ぜて作ります。クジラの油が体を温める冬の郷土料理です。

ばくだんおにぎり

ばくだんおにぎりは、丸く大きく握ったおにぎりを、隠岐の島(島根県の北東の諸島)でとれる岩のりで覆うように巻いたもので、見た目から「ばくだん」と呼ばれています。

隠岐の島では、12月から2月、毎年海面が静まる「凪(なぎ)」の日に岩についたのりを丁寧に収穫する「のり摘み」が行われています。隠岐の冬の風物詩です。

また、隠岐では海水から藻塩(もしお)を抽出して散布して育てる「藻塩米」が推進されています。藻塩米で作った「ばくだんおにぎり」は、隠岐の味がたっぷり楽しめると人気です。

ぼてぼて茶

ぼてぼて茶とは、茶筅(ちゃせん)で泡立てた番茶に、おこわや煮豆、刻んだ漬物などを入れたものです。ぼてぼて茶という名前は、番茶を泡立てるときの音からついたといわれています。

松江市は茶どころとして知られており、ぼてぼて茶は仕事の合間に立ったまま食べられるとして庶民の間に広がりました。

箸を使わず、茶碗の底を叩きながらお茶と一緒に口の中に流し込むように食べます。

柿なます

柿なますは、島根産の柿として代表的な西条柿を干し柿にして、大根やにんじんなどとなますにしたものです。

西条柿は渋柿ですが、除草剤を一切使用せず徹底した管理下で栽培され、渋抜き後は糖度17度の格別な甘さになります。「打ち出の小槌」に似ていることから「こづち」という名前でブランド化もされています。

おせち料理の定番であるにんじんと大根のなますに柿が加わり、甘さと彩りがプラスされているのが特徴です。大根のかわりにカブを使うこともあります。

干し大根の煮しめ

干し大根の煮しめは、島根県西部の石見地方で作られている郷土料理ですが、干し大根は島根県全域でも作られています。

島根の干し大根は、冬から春になるときにとれる野菜が少ないことから、保存食として作られました。

大根は干すことで保存ができるうえ、うま味や栄養価が凝縮され、現在も一般家庭で食べられています。煮しめのほかに、カレーライス、酢の物、サラダなどにも使われます。

出雲ぜんざい

出雲ぜんざいは、小豆を甘く煮て餅をのせた汁物です。関東では「おしるこ」と呼んでいます。

関西や九州では、汁気があってつぶあんが使われているものを「ぜんざい」と呼びます。こしあんが使われているものは「おしるこ」、汁気がないものは金時、小豆などです。

出雲はぜんざいの発祥の地で、「神在餅(じんざいもち)」が由来といわれています。他所が神無月となる10月、出雲大社は神々が集まる「神在月(かみありづき)」で、「神在祭」という催事がおこなわれます。その際に振る舞われるのが神在餅です。

現在、出雲大社の門前町では、出雲ぜんざいを楽しめるカフェや飲食店が数多く並んでいます。

島根の郷土料理の特徴

島根は、日本最古の歴史書である「古事記」の神話の舞台になることが多いことから「神々の国」といわれ、出雲大社には全国から観光客が訪れます。

暖かい時期の気温は地域によってそれほど差はありませんが、寒い時期は日本海沿岸部が比較的温暖なのに対し、東部は日本海の気流で豪雪地帯となり寒さも厳しいです。

そんな島根の郷土料理には、次のような特徴があります。

- 日本海に面しているため漁業が盛ん

- 淡水と海水が混じり合う宍道湖産の水産物が豊富

- 諸島では独自の食文化が発展

順に解説します。

日本海に面しているため漁業が盛ん

石見地方の日本海に面している沿岸部は、暖流である対馬海流が流れ気候も穏やかで、暖流と寒流がぶつかり合う沿岸や沖合は好漁場となります。

全国トップクラスの漁獲量を誇る水産物も多く、ブリやアジなどは全国1〜2位を争うほどです。水産物をふんだんに使う郷土料理もあり、刺身や寿司のほか魚介をすき焼き鍋風にして食べる「へか」があります。

淡水と海水が混じり合う宍道湖産の水産物が豊富

松江にある宍道湖は、淡水に海水が混じり合う「汽水湖」のひとつで、豊富な水産物で知られています。

その代表的な七品は「宍道湖七珍(しんじこしっちん)」と呼ばれる、次の七品です。

- シラウオ

- アマサギ

- スズキ

- コイ

- エビ

- シジミ

- ウナギ

なかでもシジミは、市場に出回るヤマトシジミの約4割が宍道湖産のシジミで「宍道湖シジミ」としてブランディングされています。

諸島では独自の食文化が発展

島根の諸島である「隠岐諸島」では、石見地方とも出雲地方とも違う独自の食文化が発展しました。

かつては流刑の島で、18世紀頃からは商船群・北前船も頻繁に行き来するようになったことも食文化に影響しました。そのとき持ち込まれた各地の民謡は今でも歌い継がれ「民謡の宝庫」となっています。

複雑な海流の影響もあり水産物が豊富で、アラメや岩のりなどとれる海藻も多種多様です。大きく丸いおにぎりを海藻で包んだ「ばくだんおにぎり」は、隠岐諸島のソウルフードともいわれます。

島根の郷土料理をもっとおいしく食べるための味付けのポイント

島根は日本海に面していることもあり、漁業が盛んで、漁獲量が全国トップクラスの水産物がたくさんあります。また、比較的沿岸部は温暖な気候で、米や柿などの農産物も豊富です。

「島根の郷土料理を自分でも作って食べてみたい!」という人も多いでしょう。

島根の郷土料理をおいしく作るなら、和食に適した調味料を使うことをおすすめします。

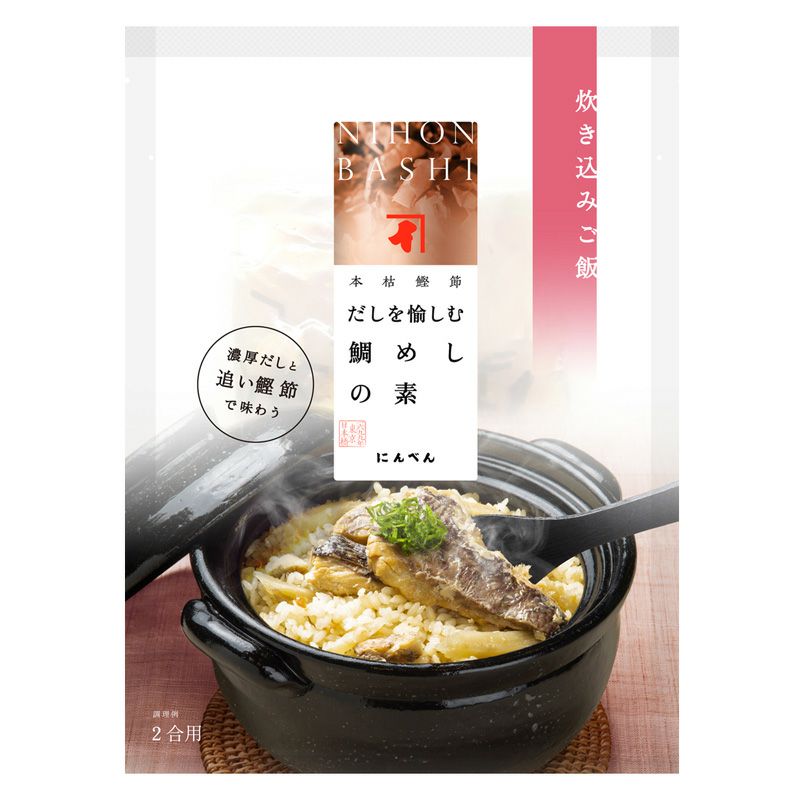

鰹節専門店にんべんは、300年以上前から和食の味を支えてきました。にんべんの調味料を使えば、島根の食材の味を活かした郷土料理をさらにおいしく作れます。

「びん入・木桶仕込み下総醤油(大)」は天然醸造のおいしさを表す赤みのある明るい醤油です。

▶「びん入・木桶仕込み下総醤油(大)」はこちら

国産の材料のみで作られた醤油で、プロのような味を手軽に再現できます。

「白だしゴールド 500ml」は淡色仕立てでだしの風味が存分に感じられます。

▶にんべんの「白だしゴールド 500ml」はこちら

白身魚を多く使う島根の郷土料理にピッタリの調味料です。

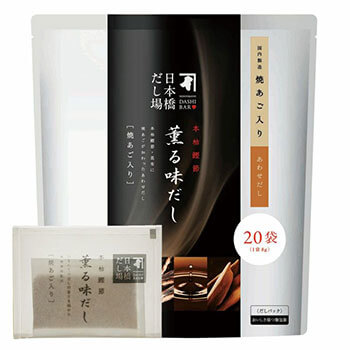

「本枯鰹節 薫る味だし(焼あご入り)」は沸騰したお湯にだしパックを入れるだけで本格的な焼あごのだしがひけるパックです。

▶にんべんの「本枯鰹節 薫る味だし(焼あご入り)」はこちら

島根の郷土料理に欠かせない、焼あごのだしを手軽に楽しめます。

まとめ:島根の郷土料理を自宅でも味わいましょう

古事記の舞台として多く登場する「神々の国」島根では、おいしいだけではなく上品で見た目も美しい郷土料理がたくさんあります。

島根の郷土料理を、ぜひ自宅でも作って味わってみましょう。

島根の郷土料理をおいしく作るなら、上品かつ淡白な島根の食材にも合う鰹節専門店にんべんの調味料を使うのがおすすめです。

さきほど紹介したにんべんの調味料を、もう一度紹介します。

「びん入・木桶仕込み下総醤油(大)」は国産の材料のみを使って杉桶でゆっくり熟成させて作られた醤油です。

▶「びん入・木桶仕込み下総醤油(大)」はこちら

プロも愛用する醤油の味をぜひ堪能してください。

「白だしゴールド 500ml」はいつもの料理のおいしさをワンランクアップするリッチな味わいの白だしです。

▶にんべんの「白だしゴールド 500ml」はこちら

だし素材が1.5倍になり、リニューアルした風味を味わってください。

「本枯鰹節 薫る味だし(焼あご入り)」は濃厚な焼あごだしを堪能できます。

▶にんべんの「本枯鰹節 薫る味だし(焼あご入り)」はこちら

焼あごを漬け置きして煮出してこす、という手間のかかる作業がだしパックを入れるだけでできあがります。

にんべんの調味料を使って、島根の郷土料理を自宅でおいしく味わいましょう。

公式ネットショップ

公式ネットショップ