うまみが倍増するおいしいだしの取り方を300年以上続く専門店が伝授!

最終更新日:

公開日:

「なんだか料理の味が物足りない」「味に奥行きがない」「もっとおいしくしたい」と思っている人は、だしの取り方を変えるだけで、料理が格段に舌を楽しませてくれるはずです。

この記事では、300年以上続く鰹節専門店のにんべんが、だしの役割や種類も踏まえて、おいしいだしの取り方を紹介していきます。

目次

だしは料理の基本になる

だしは料理の味を左右する重要な役割を担っており、だしがよければシンプルな味付けでも深みのあるおいしい料理に仕上がります。

おいしいだしを取るときの注意点

- 1.昆布は煮出し過ぎない

- 2.昆布は水洗いしない

- 3.鰹節は絞らない

1.昆布は煮出し過ぎない

昆布は、煮出し過ぎてしまうと独特の粘りが出て、だしの風味を台無しにしてしまいます。昆布のだしを取る時は、鍋の底から空気がプクプクと浮いてくる沸騰直前で、昆布を取り出すのが基本です。

2.昆布は水洗いしない

昆布の表面には、「マンニット」という白い粉のうまみ成分がたくさんついています。水で昆布を洗うと、せっかくのうまみ成分をすべて洗い流してしまうことになります。そのため、昆布は固く絞った布で優しく拭く程度にとどめておきましょう。

3.鰹節は絞らない

鰹節を濾すときに、うまみを最大限に出そうと思い、最後にギュっと絞ってしまう人が多いようです。鰹節は、絞るとえぐみが出てしまうため、鰹節を濾すときは菜箸(さいばし)で上から軽く抑える程度にとどめておきましょう。

だしの種類

- 1.かつお節だし

- 2.かつお一番だし

- 3.かつお二番だし

- 4.昆布だし

- 5.かつおと昆布の合わせだし

- 6.いりこだし(煮干しだし)

順番に解説していきますね。

1.かつお節だし

鰹節の豊かな香りで、癖は少なく、うま味・コク味がしっかりしているのが特徴です。鰹節で取っただしは吸物、みそ汁、煮物など和風料理全般に使用できます。まさに和食の基本となるだしです。かつお節だしは1番目に取っただしと2番目に取っただしでは取り方や用途が少し変わってきます。

2.かつお一番だし

かつお一番だしは、豊潤な香りと透き通った琥珀色が特徴のだしです。お吸い物や煮物など幅広い料理に使うことができます。

3.かつお二番だし

かつお一番だしの材料を弱火でじっくり煮出し、少量の削り節を足して取ります。一番だしと同様に、使える料理の幅は広く、煮物、炊き込みご飯、鍋物に特に向いています。

4.昆布だし

昆布を使っただしです。昆布の「グルタミン酸」といううま味成分が溶け出しており、食材の味を引き立ててくれます。雑炊やおでんなどに使えます。

5.かつおと昆布の合わせだし

鰹節と昆布で取るあわせだしは動物性のうま味成分「イノシン酸」と植物性のうま味成分「グルタミン酸」の相乗効果によってうま味を感じやすくなります。

6.いりこだし(煮干しだし)

いわし特有のクセがあるが甘みがあり、しっかりしただしです。みそ汁や煮物、うどん用だしなどにおすすめです。

かつお節だしのイノシン酸は和食を引き立たせる

アミノ酸系のうまみと核酸系のうまみの成分を組み合わせると、うま味の相乗効果になると言われています。

グルタミン酸はアミノ酸系、イノシン酸は核酸系に該当するため、味に深みを出してくれるのです。だしをきかせた和食は、うま味成分が強く感じられるため、いつもの料理も味わい深いものにしてくれるでしょう。

かつお節だしを料理に使用することの大きな理由はかつお節特有の繊細で上品な香りと風味にあります。どのような料理でも香り風味をいかせるようにバランス良く素材を掛け合わせましょう。

次の章からは、いよいよおいしいだしの取り方をお伝えしていきます。

おいしい鰹一番だしの取り方

まずは必要なものを用意する

鰹一番だしを取るときに必要なものは下記の通りです。

- 水…1,000ml

- 鰹節…30g

なによりも重要なのは鰹節です。素材にこだわった上質な鰹節を使うことで、深みのあるだしに仕上がります。

鍋に水を入れて火にかける

鍋に水1,000mlを入れ火にかけます。沸騰したら一度火を止めて、鰹節30gを入れたあと1~2分程度置いておきましょう。待っている間、ざるの上に布かキッチンペーパーを敷いておきます。1~2分経ったらざるで鰹節を濾し、1分間置いたら完成です。

この工程でだしとして、約800ml(味噌汁約4杯分)取れます。

※先ほどもお伝えしましたが、濾した鰹節は絞らず、菜箸で上から抑える程度にとどめておきましょう。

おいしい鰹二番だしの取り方

ここでは、おいしい鰹二番だしの取り方を紹介していきます。

まずは必要なものを用意する

鰹二番だしを取るときに必要なものは下記の通りです。

- 水…500ml

- 鰹一番だしのだし殻…削り節30g相当

- 追い鰹用の鰹節…4.5~5g

鍋に水を入れて火にかける

鍋に水500mlと鰹一番だしのだしがらを入れて火にかけます。沸騰したら弱火で約3~5分煮出して火を止め、追い鰹用の鰹節4.5~5gを加えて1~2分置きます。待っている間、ざるの上に布かキッチンペーパーを敷いておきましょう。1~2分経ったらざるで鰹節を濾し、1分間置いたあと軽く絞れば完成です。

この工程でだしとして、約440ml(味噌汁約2杯分)取れます。

おいしい昆布と鰹の合わせだしの取り方

ここでは、おいしい合わせだしの取り方を紹介していきます。

まずは必要なものを用意する

合わせだしを取るときに必要なものは下記の通りです。

- 水…1,000ml

- 昆布…10g

- 鰹節…20g

鍋に昆布を入れて火につける

鍋に水1,000mlと昆布10gを入れて、30分~1時間程度置いておきます。1時間経ったら鍋に火をつけ、鍋の底から空気がプクプクと浮いてくる沸騰直前で火を止めましょう。沸騰させてしまうと、昆布からぬめりが出てだしの風味を損ねてしまうので注意が必要です。

昆布を取り出してかつお節を入れてから濾す

火を止めたあとに、鍋から昆布を取り出して再び加熱します。沸騰したら火を止めて、今度は鰹節20gを投入し2分程度置いておきます。ざるに布かキッチンペーパーを敷いて鰹節を濾し、1分程度おいたら完成です。

この工程でだしとして、約800ml(味噌汁約4杯分)取れます。

こだわりの鰹節を手に入れるのがおすすめ

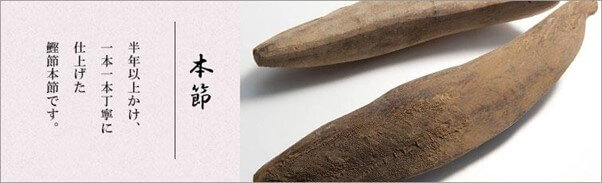

鰹節専門店として鰹産地から製法にとことんこだわっているにんべんでは、自分で削る本格的な「本節」を取り扱っております。

本節は、使うときに好きな量を削れるため、パックに入った鰹節よりも香りが高く、味わいも深いのが特徴です。

本節には、くせがなく上品なだしが得られる「背節」と、コクのあるだしが得られる「腹節」の2種類があります。初めて本節を使うという人には削りやすくどんな和食にもマッチしやすい「背節」がおすすめですよ。

にんべんの本節一覧はこちら

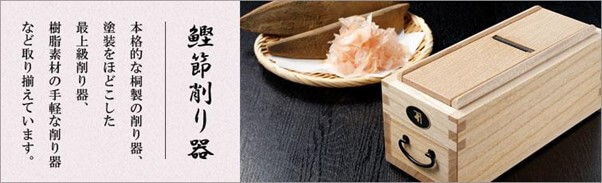

本節を削る際に必要な「鰹節削り器」も、お手頃価格の樹脂素材のものや本格的な桐製のものなど豊富に取り揃えております。

にんべんの鰹節削り器はこちら

鰹節削り器の使い方については、下記の動画でわかりやすく説明していますので、ぜひ参考にしてください。

手軽にだしが取れる商品もおすすめ

ここでは、手軽においしいだしが取れる商品を紹介します。

だしパック

だしパックは、不織布のパックの中に鰹節や昆布などの素材を詰め込んだ商品です。お湯の中にだしパックを入れて、数分煮出すだけ本格的なだしが取れます。

素材が適量でパックされているため、分量を測る手間がいらないのがメリットです。

にんべんの無調味だしパックはこちら

にんべんの無調味だしパックは、調味料(醤油、砂糖、塩)を一切使用していないため、小さなお子様がいるご家庭でも安心してお使いいただけます。

「だし」は料理の基本だからこそ、本物にこだわりたいですが、だしパックやだしポットを利用することで、忙しくても時短でだしが取れます。

だしポット

だしポットは、専用の容器に鰹節や昆布などの素材と水を入れるだけで、おいしいだしが取れるアイテムです。だしポットには下記の3種類があります。

- 水出しタイプ

- お湯出しタイプ

- 電子レンジタイプ

水出しタイプは、水に素材を浸しておくだけと一番手間がかかりませんが、だしが取れるまでに少々時間がかかります。

お湯出しタイプは、ポットにお湯と素材を入れてから5分ほどでだしが取れるため、すぐにだしを使いたい場合に最適です。

電子レンジタイプは、ポットに水と素材を入れて電子レンジにかけるだけで、本格的なだしが取れます。水を沸かす必要がないため、一番スピーディーにだしを取れますよ。

にんべんのだしポットはこちら

にんべんのだしポット(電子レンジタイプ)は、だしを入れるこし器が深いため、少量のだしを取りたい場合にも最適です。

液体だし

液体だしは、だしを醤油やみりんなどで味付けし水で希薄したもので、代表的なのは白だしです。液状なので手軽に様々な料理に使えます。

にんべんの液体だしはこちら

かつおだしのアレンジ方法

例えば、鰹節のだしがら、ごはん、めんつゆを混ぜ合わせて焼けば、おいしい焼きおにぎりを作れますよ。材料と作り方は下記の通りです。

材料(2個分)

- ・鰹節のだしがら…20g

- ・ごはん…200g

- ・めんつゆ…小さじ2・小さじ1(焼くとき用)

- ・粉チーズ…5g

- ・天かす…小さじ2

作り方

①ごはんにだしがら、めんつゆ 、粉チーズ、天かすを混ぜ合わせ2等分しおにぎりを作る

②薄く油を塗ったアルミホイルに乗せ表面にめんつゆを塗り、魚焼きグリルで3分焼く。

裏返してさらにめんつゆを塗りまた3分焼く

残っただしがらは食べることができる

だしがらを冷まし、細かく刻んで鍋で水分がなくなるまで炒ります。砂糖、しょうゆ、みりんを入れて煮ます。このとき、焦げ付かないようにするのがポイントです。

だしがらが、ポロポロになるまで炒り煮にし、仕上げにゴマを入れると香りのいいふりかけができます。そのままご飯に乗せても、お茶漬けにしても美味しいです。

まとめ:だしを上手に取れれば、料理上手になれる

にんべんの鰹節や昆布は、厳選された素材を使ったものばかりなので、だしにこだわりたい、料理の腕を上げたいという人はぜひご活用ください。

にんべんのかつおぶし一覧はこちら

鰹節専門店のにんべんでは、素材にこだわった香りの高い鰹節を豊富に取りそろえております。本格派には自分で削る「本節」がおすすめです。

にんべんの無調味だしパックはこちら

だしにこだわりたいけど時間がないという方は、だしパックを活用すると良いでしょう。にんべんのだしパックなら、手軽に本格的なだしが取れます。

にんべんの液体だしはこちら

液状のだしならもっと手軽にだしの利いた料理が作れます。

にんべんのだしポットはこちら

だしポットは、水と素材を入れて電子レンジにかけるだけで、簡単に本格的なだしが取れる優れものです。にんべんのだしポットは、だしを入れる濾し器が深いので、少しだけだしを取りたいという人や、一人暮らしの方にもおすすめですよ。

おいしいだしを使って作った料理は、味に奥行きが出て味わい深いものに仕上がります。自分で取った本格的なだしを使って、一味違う料理を楽しんでくださいね。

公式ネットショップ

公式ネットショップ