山口のおいしい郷土料理の厳選30選!特徴や味付けのポイントも紹介

最終更新日:

公開日:

山口のグルメと聞いて多くの人がまず思い浮かべるのは、おいしそうなフグではないでしょうか。

山口は本州最西端で、九州との間は関門海峡で隔たれています。瀬戸内海と日本海に囲まれ、フグをはじめとした高級魚の宝庫ですが、レンコンやみかんなどの農産物の名産も多い土地です。

そんな山口には、フグ料理以外にも多くの郷土料理があります。

この記事では、山口の有名な郷土料理を紹介します。山口の郷土料理を自分で作って味わってみたい人のために味付けのポイントも解説しますので、ぜひ参考にしてください。

山口の有名な郷土料理30選!

山口の有名な郷土料理を30選紹介します。

興味のある料理だけでも読んでみてください。

ふく刺し

山口はいわずと知れた「フグの本場」です。フグ漁の主流である延縄漁は山口で生まれ、改良が重ねられてきました。下関や萩が特に有名な漁場で、下関では縁起を担いでフグのことを「ふく(福)」と呼び、フグの刺身を「ふく刺し」と呼びます。

かつては、豊臣秀吉が朝鮮出兵の際にフグを食べた兵士が死亡したことから、フグを食べるのが禁止されていた時期もありました。その後、伊藤博文がフグのうまさに感心し、山口でのみフグ食を解禁しました。

ふく刺しは、フグを透けるほど薄く切って美しく並べるのが特徴で、菊の花のような「菊盛り」、ツルのような「鶴盛り」などがあります。

※フグは非常に強い毒を持つ魚のため、多くの自治体で調理加工には専門の資格が必要とされています。

フグを扱う場合は、必ず専門の資格を持つ人が下処理し、安全が確認された切り身等を購入して利用するようにしてください。

レジャーの釣り等で入手したフグを無資格で調理することは生命の危険を伴いますので絶対におやめください。

けんちょう

けんちょうとは豆腐と大根、にんじんを煮たシンプルな郷土料理です。地域や家庭によって油揚げや里芋、こんにゃく、鶏肉などさまざまな具材を入れることもあります。

山口のけんちょうは、少し濃いめの甘辛い味に仕上がっており、ご飯ともよく合います。大鍋でたくさん作って何日も煮返しながら食べたり、「けんちょう汁」と呼ばれる汁物に仕立てたりするのも人気です。

由来は、千切りにした野菜と豆腐を炒めて汁物や蒸し物にした「長崎けんちぇん」であるという説と、鎌倉時代の日常食だった野菜と豆腐を炒めた汁物であるという説があります。

ふぐの唐揚げ

フグは山口の名産品として全国に広く知られています。ふぐの唐揚げはシロサバフグの身に下味をつけて唐揚げにしたものです。

ふぐ刺し(てっさ)やふぐ鍋(てっちり)に使われるのは下関のトラフグという高級魚で、唐揚げにするのはシロサバフグという安価なものです。フグのふんわりとした身と、サクサクの衣の食感を楽しめます。

シロサバフグの唐揚げは、家庭や居酒屋で日常的に提供される料理で、スーパーではシロサバフグの身欠き(安全な可食部分を取り分けたもの)や、唐揚げ用に加工したものが販売されています。

※フグは非常に強い毒を持つ魚のため、多くの自治体で調理加工には専門の資格が必要とされています。

フグを扱う場合は、必ず専門の資格を持つ人が下処理し、安全が確認された切り身等を購入して利用するようにしてください。

レジャーの釣り等で入手したフグを無資格で調理することは生命の危険を伴いますので絶対におやめください。

岩国寿司

岩国寿司は山口の東の玄関口である岩国市の名物料理です。江戸時代に岩国藩主に献上し、喜ばれたといわれることから「殿様寿司」とも呼ばれます。

特産品の岩国れんこんを酢漬けにしたものや伝統野菜のチシャ、アナゴの煮付け、錦糸卵、でんぶなどの豪華な食材が3〜5段に重ねられています。

藩政時代から大人数が集まる祝いの席に出されていた伝統料理で、大きなものは60センチ四方の大きな木枠を使って作られていました。

現在も岩国市内の食事処や旅館で食べられます。

うの花き寿司

うの花き寿司は、「唐ずし」「だきずし」とも呼ばれる山口県北部の日本海に面した北浦地区の郷土料理です。酢飯の代わりに「おから(うの花)」を使うのが特徴で、酢で締めた魚でおからを包んで作るユニークな寿司です。

北浦でとれたイワシを使うのが一般的で、萩市ではイワシの代わりに、そのとき獲れたヒメジやアジなどを使うこともあります。家庭ごとに味は異なりますが、魚を酢で締めておからを包むことは共通しています。

うの花き寿司は、イワシもおからも安価で手に入りやすく、作るのも簡単であることから、保存食としてや不意の来客のもてなし料理としても重宝されてきた料理です。

笠戸ひらめ寿司

笠戸ひらめは下松市笠戸島の名産品です。

海流の影響で身が引き締まっておいしいと評判で、現在は養殖技術が発達し、秋から冬の旬の時期以外にも一年中楽しめる味になっています。

笠戸ひらめは「フグに匹敵する高級魚」といわれ、特にえんがわを寿司にすると、コリコリとした歯ざわりが絶品です。また、煮物や焼き物、唐揚げや酢の物にしてもおいしく食べられます。

わかめむすび

わかめむすびは萩市の日本海でとれた新鮮なワカメを干して作った「干しワカメ」を刻んで、おむすび全体にまぶしたものです。

春になると、萩地域では海岸沿いにワカメを干す風景が見られ、春の風物詩となっています。かつては、自分で海にワカメをとりに行って干し、刻んで缶に入れていた家庭も多くあったようです。

わかめむすびは現在もお弁当の人気メニューで、家庭で一般的に作られているほか、県内の飲食店でも食べられます。また、わかめむすび用の干し刻みワカメも販売されています。

わかめの醤油漬け

山口の萩市や長門市はワカメの産地です。特に萩市で早春にとれるワカメは、海水の流れが海底の岩礁にぶつかって流れが乱れ、栄養たっぷりの砂や泥が巻き上がるためワカメの育ちもよいとされています。

わかめの醤油漬けは家庭でご飯のおかずとして調理されるものの一つで、醤油を揉み込んでアクを取り、そのまま生で食べることも可能です。

ご飯と一緒に食べたり、酒のつまみにしてもよく合います。保存食としても重宝されている料理です。

つしま

つしまとは山口県東南部の周南地域に江戸時代から伝わる郷土料理で、ゆでた豆腐と、醤油や砂糖で味付けた野菜を和えたものです。

江戸時代に周南市の漁師が朝鮮通信使を案内するときに作られたとされます。諸説ありますが、「つしま」という名前は、朝鮮通信使の外交窓口が、長崎の対馬藩だったことから名が付いたといわれています。

江戸時代から保存食として作られていたため、豆腐や野菜なども生ものは使わず、全て火を通して使います。現在も夏のお盆に食べることが多い、故郷の味です。

みかん鍋

みかん鍋は周防大島でとれた温州みかんと新鮮な魚介類を鍋にしたインパクトのある郷土料理で、「ニッポン全国鍋グランプリ2019」で審査員特別賞を受賞しています。

「周防大島鍋奉行会」によって定められたみかん鍋の定義は「“鍋奉行御用達”の焼きみかんを使う」「地魚のつみれを使う」「みかん胡椒の薬味を使う」「締めはメレンゲ雑炊」の4つです。

みかんは厳しい審査をクリアした小ぶりのみかんで、「鍋奉行御用達」という焼印が押されています。締めのメレンゲ雑炊は溶いた卵黄をかけてみかんに見立てた雑炊です。フタを開けた瞬間、みかんの香りが広がります。

ちしゃなます

ちしゃなますは「かきちしゃ」と呼ばれる下関の伝統野菜をちぎって、酢味噌やごまなどで和えたものです。

かきちしゃとは、かつて各家庭の庭で自家栽培されていたという縮れた葉野菜で、ほどよく苦みがあり、ほのかな甘味もあります。下から葉を摘んで収穫することから「摘む」の方言である「かぐ」が付き、かきちしゃと呼ばれるようになりました。

ちしゃなますは通常、焼き魚をほぐしたものやちりめんじゃこなどを加えて作ります。カルシウムとタンパク質がとれる、栄養価の高い家庭料理です。

筍の味噌煮

タケノコは岩国の名産品で、味噌煮のほか、ワカメと合わせて土佐煮にしたり、炒め物にしたりして食べられています。

生のタケノコは、春の竹になる前の限られた期間のみ楽しめる希少な味です。筍の味噌煮は、タケノコの旬である春に食べられることが多く、タケノコを炒めて味噌や醤油、砂糖などを加えて汁気がなくなるまで煮込むことで完成します。

現在では、保存がきくよう水煮にしたタケノコが一年中購入できます。

はすのさんばい

はすのさんばいは、岩国市の特産品である岩国レンコン、にんじん、コノシロのような白身魚を酢で和えた料理です。

一般的なレンコンは穴が8つですが、岩国レンコンは9つ穴があるのが特徴で、もっちりとした粘りとシャキシャキとした食感があります。

はすのさんばいは、岩国の名物料理である、岩国寿司とともに庶民に親しまれてきた郷土料理です。「三杯酢」から名が付いたという説と、中国・四国地方で「田の神様」を「さんばい」と呼んだことから名づけられたという説があります。

岩国レンコンの食感がしっかり楽しめて、ハレの日や正月のお節としても欠かせません。

チキンチキンごぼう

チキンチキンごぼうは、鶏の唐揚げと、揚げたごぼうをあえた料理です。学校給食から県内全域に広まりました。醤油と砂糖の甘辛いタレが人気で、枝豆も入って彩りもよいと人気があります。

1995年頃、小学校の栄養教諭がマンネリ化していた給食のレシピを打破するためのレシピを募集し、それをもとに考案した料理です。

特徴的な名前は、使っている食材がわかりやすいように、という意図によるもの。食材に関心を持ちやすくなり、アレルギーの子どもへの配慮や「リズムが良く子どもを引き付ける」ことなどが由来です。

瓦そば

瓦そばは山口のソウルフードとして全国的に有名で、熱した瓦の上に茶そば、錦糸卵、牛肉などをのせ、麺つゆにつけて食べる料理です。レモンやもみじおろしが添えられることもあります。

山口の奥座敷として知られる川棚温泉で「なにか名物料理を」と考案されたもので、西南戦争のときに薩摩兵が肉や野草を瓦で焼いて食べたという逸話がヒントになりました。

瓦そば発祥の旅館が廃業して一度消滅しましたが、「もう一度食べたい」という声から専門店が開業し、現在は家庭で人が集まったときに、ホットプレートで手軽に作れる料理になりました。

ごぼう巻き

山口のごぼう巻きは、日本海でとれたエソを使ったかまぼこ作りで生じたエソの皮をごぼうに巻きつけた料理です。

エソは蛇のようにニョロニョロした見た目と、多くの鋭い歯を持つのが特徴の魚です。釣り人には「外道」と呼ばれることが多いものの、身は濃厚なうま味があって、エソを使ったかまぼこは最高級品とされています。

ごぼう巻きはエソの皮をごぼうに巻きつけ、タレにつけて焼いたものです。山口ではかまぼことともにごぼう巻きも製造する加工業者が多く、祭りや来客の際に重宝されています。

かぶ雑煮

雑煮は地域や家庭によって違いがあり、たとえば東日本は角餅、西日本は丸餅が使われることはよく知られています。また、すまし汁仕立ては東日本に多いですが、山口の雑煮は丸餅を醤油味のすまし汁に入れるのが一般的です。

かぶ雑煮は萩市を中心とした県内全域でよく作られる雑煮で、丸餅は焼かずに入れるためとろみがあります。見た目や香りをよくするために、細く切って結んだスルメを入れることもあります。

最近ではその習慣は減りましたが、かつての萩地域の年末は、男性がもち米を蒸して餅をつき、女性が大掃除や正月料理を用意する習慣があり、雑煮は正月の食卓のほか神棚にも供えられました。

お嫁さん団子汁

お嫁さん団子汁(おごうさんだんごじる)は、練った小麦粉を団子にして入れた汁物で、似たものに「すいとん」や「団子汁」があります。

山口県東南部の瀬戸内海に面した田布施町では、お嫁さんのことを「おごうさん」と呼び、昔は出産したお嫁さんに「母乳がたくさん出て、子どもが健康に育ちますように」との願いを込めて作られていました。

団子は生まれた子どもの性別によって、男の子は繭、女の子は丸の形にする風習があります。

すいとんや団子汁と違う点は、生地をすくって煮立てた汁に入れるのではなく、団子を作りゆでて冷水にさらしてから、野菜を煮ただし汁に入れて作るところです。

柏椀

柏碗とは鶏肉としいたけを使った汁物で、「かしわ」とは鶏肉のことです。

それぞれの具材を砂糖や醤油などで作った煮汁で煮てから取り出し、その煮汁を冷ましてかけ汁を作って仕上げる料理で、椀に盛ったときの美しい見た目が特徴です。

そのため、冠婚葬祭のおもてなし料理の定番でしたが、昔は先に本膳を提供して軽く食事を済ませたあと酒の膳をふるまう習慣があり、柏碗は酒の膳の一品として提供されていました。

現在も、各家庭や学校給食のメニューとして食べられています。

ぐべ汁

ぐべ汁は「ぐべ」と呼ばれる貝と、白味噌を使った味噌汁で、萩港から約45km北上したところにある「見島」の郷土料理です。

ぐべとは磯や港の防波堤などに付着しているカサガイの仲間で、大きさは直径2〜3センチほどです。「べべ」「ヨメノサラ(嫁の皿)」とも呼ばれます。

見島は本土からぽつんと離れた場所に浮かぶ、人口1,000人にも満たない小さな島で、ぐべ汁は昔から漁師の家庭や沿岸部に近い農村でも食べられていました。現在ではぐべは貴重品のため、カメノテやニイナなどの別の貝が使われます。

くじらの南蛮煮

くじらの南蛮煮はクジラの赤身はもちろん、皮まで使って味噌仕立てにして煮込んだ、あたたかくて栄養満点の料理です。

古式捕鯨で知られる長門では、全国的にも早いとされる寛文12年(1672年)から始まっています。温かい南の海で出産・子育てをするため日本海を南下するクジラを狙って、捕鯨がおこなわれました。

1910年、クジラの頭数が激減して長門の古式捕鯨は幕を閉じました。しかし、街に繁栄をもたらしたクジラへの感謝の気持ちから、今でも毎年、鯨回向(くじらえこう)の法要がおこなわれています。

くじらの南蛮煮は家庭料理の一つですが、「大きいものを食べてよい年にしよう」と大晦日や節分などの節目にも食べられます。

くじらの竜田揚げ

くじらの竜田揚げといえば、ある程度の年代ならば学校給食の定番だったという人も多いでしょう。クジラ肉に下味をつけて、片栗粉をまぶして油で揚げたものです。

くじらの竜田揚げは、かつては「給食界のチャンピオン」といわれるほど全国で食べられていました。下関では今でも飲食店で食べることが可能です。山口ではクジラ肉はスーパーで購入できるほどポピュラーで、日常的な家庭料理にもなっています。

はすいもの酢の物

はすいもは東南アジアに広く生息し、日本では高知、徳島、沖縄などで栽培されています。レンコンのように穴が空いた葉柄の部分が食用で、食物繊維やビタミンが豊富です。

炒め物、味噌汁、サラダなどさまざまな調理法で食べられていますが、萩市では酢の物にしています。はすいもの酢の物はアジと一緒に合わせ酢で和えて作る料理で、はすいものシャキシャキとした食感で清涼感を楽しめます。

はすいもは、夏になるとスーパーで購入できるほど萩市ではポピュラーな食材で、家庭でも親しまれている郷土料理です。

萩蒲鉾

萩蒲鉾(はぎかまぼこ)は「焼き抜き」という特殊な製法で作られたかまぼこで、萩は焼き抜きかまぼこの発祥の地とされています。

焼き抜きとは江戸時代からあるかまぼこの製法で、通常は魚をつぶして蒸して固めるところ、蒸さずに遠火で焼いて作ります。

独特な風味とプリプリの弾力が特徴で、新鮮なエソを使うことから自然の塩加減になり、微妙な火加減でまんべんなく焼き上げる、職人技が光るかまぼこです。

おばいけ

おばいけは漢字では「尾羽毛」と書きます。これは、クジラの尾びれを薄切りにしてゆでたものです。

クジラの尾の部分は「おば」、または「おばいけ」と呼ばれ、「さらしくじら」と呼ぶ地域もあります。おばいけはその呼び方がそのまま料理名になったもので、萩地域に伝わる郷土料理です。

クジラは身はもちろん、おばいけ、皮、うねなど余すことなく食べられてきました。おばいけも、ゼラチン質のプリプリとした食感を楽しめます。

とんちゃん鍋

下関の「グリーンモール」という商店街には、「リトルプサン」と呼ばれるほど韓国や朝鮮系の店が並んでいます。とんちゃん鍋はそんなグリーンモール発祥の韓国風モツ鍋です。

たっぷりの野菜と「とんちゃん」と呼ばれる牛ホルモンを、日本の味噌と韓国のコチュジャンを合わせた味噌ダレで焼き煮込んだ鍋で、甘辛の味噌ダレがあとを引くおいしさです。

野菜から出る水分だけで煮込んだ、ヘルシーで栄養満点の鍋で野菜のシャキシャキ感と、ホルモンのプリプリした食感が絶妙にマッチしています。

宇部ラーメン

宇部ラーメンとは宇部市で発展した濃豚骨ラーメンです。

「宇部ラーメン」の定義は「茶濁濃豚骨」「強い豚骨臭」「柔らかい中太の麺」の3つで、独特の塩気と脂気の匂いがあります。

一般的に豚骨ラーメンは、あっさりしたスープで細麺の博多系と、匂いが強くて濃厚な中太麺の久留米系に分かれています。

宇部の豚骨ラーメンは、九州の久留米で修行した大阪出身の男性が宇部で商売を始めて広めたとされ、県内では唯一の「久留米系豚骨ラーメン」です。

いとこ煮

山口のいとこ煮は、甘く味付けした小豆と白玉粉で作った団子を使う料理で、山口各地で特色が異なります。

特に有名なのが「萩風いとこ煮」で、昆布だしに砂糖や醤油などを加えた澄んだ汁に、小豆と白玉のほか、しいたけ、かまぼこなどを入れた冷たい汁物です。白玉は祝い事のときは赤、不祝儀のときは白、または緑色に染めて作ります。

瀬戸内海側のいとこ煮は、汁気がなくなるまで甘く煮詰めたものです。土地ごとに野菜や汁気があったりなかったりと異なり、祝い事では一切作らない地域もあります。

山口のいとこ煮の由来は、諸説ありますが、具材を追い追い(甥甥)入れることから呼ばれるようになったといわれています。

外郎(ういろう)

外郎(ういろう)といえば名古屋をはじめ、京都や小田原が有名な産地ですが、山口も外郎の産地として知られています。

名古屋の外郎は米粉と砂糖が主原料で、食感はもっちりとして重量感がありますが、山口の外郎はワラビ粉が使われ、プルプルとした弾力とモチモチの食感です。地元では「おっとり」と表現されるほどの独特のなめらかさもあります。

日常的なお菓子として親しまれていますが、上品な甘さと独特な風味もあり、お土産や引き出物などの贈答品としても利用されています。

夏みかん菓子

山口は長門市大日比が原産の夏みかんの花が、郷土の花の「県花」です。5月に甘酸っぱい香りの白い花が咲き、そのあとにつける黄色い実が夏みかんとなって食用にもなります。

萩市では一つの木に新旧の実がなることから、夏みかんのことを「だいだい(代々)」と呼びます。だいだい菓子は、皮まで大切に使ったお菓子です。

文久3年(1863年)に萩から山口に藩庁が移ったことで萩の町民が困窮したため、夏みかんの種をまいて苗木を士族に配ったことで、萩の街に夏みかん畑が広がったとされています。

甘いものが少なかった時代に重宝され、現在も多くの家庭で作られています。

山口の郷土料理の特徴

本州最西端の山口は、全体的には太平洋側気候です。ただし、日本海側から内陸部は日本海側の気候で雪が降り積雪することもあります。

九州と本州の山口の間には関門海峡があり、フグをはじめとした海産物が豊富です。農産物も岩国レンコンやみかんなどが有名で、海産物、農産物ともに恵まれた土地です。

そんな山口の郷土料理の特徴は、次のとおりです。

- さまざまな地形で育った農作物を使っている

- フグやクジラなどの高級な海の幸に恵まれている

順に解説しましょう。

さまざまな地形で育った農作物を使っている

山口は瀬戸内海と日本海に囲まれ、中央部には中国山地が走る温暖な気候の地域です。海から山まで気候や風土が異なり、それぞれに応じたさまざまな農産物が作られています。

岩国レンコンをはじめとした豪華な食材を鮮やかに並べ、押し寿司にした岩国寿司は非常に有名です。

ほかにも、「かちきしゃ」と呼ばれる伝統野菜を使うちしゃなます、タケノコを使った味噌煮など、海に囲まれた地形でありながら、さまざまな農産物を使った郷土料理もあります。

フグやクジラなどの高級な海の幸に恵まれている

下関で獲れる高級魚「フグ」を使ったふぐ刺しをはじめとするフグ料理は非常に有名ですが、長門では江戸時代から捕鯨がおこなわれていました。

クジラの数が激減したため、明治になって捕鯨が中止されましたが、長門にはクジラ文化を伝える法要や墓などが今も残っています。

くじらの竜田揚げは、かつて全国的に給食メニューの定番でした。現在でも山口ではクジラ肉はスーパーで購入できるほど日常的な食材です。

山口の郷土料理をもっとおいしく食べるための味付けのポイント

瀬戸内海と日本海に囲まれた本州最西端の山口は、全体的には温暖な気候でありながら内陸部では雪が積もるところもあり、農産物から海産物までさまざまな食材に恵まれています。

「山口の食材を使って郷土料理を自分で作って食べてみたい」という人も多いのではないでしょうか。

山口の郷土料理をおいしく作るなら、調味料にこだわるのが一番です。

鰹節専門店にんべんは、300年以上前から和食の味を支え続けてきました。にんべんで取り扱う調味料を使うことで、山口の郷土料理をさらに手軽においしく作れます。

「びん入・木桶仕込み下総醤油(大)」は独特の風味とまろやかな味で、人気の醤油です。

▶「びん入・木桶仕込み下総醤油(大)」はこちら

杉樽の木桶でゆっくり熟成されたおいしさを味わいましょう。

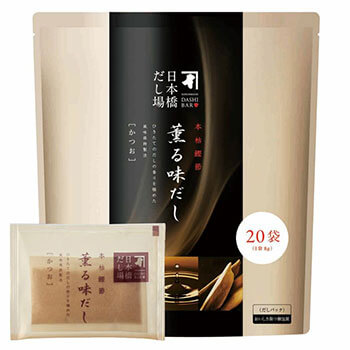

「本枯鰹節 薫る味だし(かつお)8g×20袋入<常温・O>」は手軽にプロの味わいが出せるだしパックです。

▶にんべんの「本枯鰹節 薫る味だし(かつお)8g×20袋入<常温・O>」はこちら

沸騰したお湯にだしパックを入れるだけで、自宅で本格的なかつおだしがひけます。

「つゆの素ゴールド500ml」は、あの「つゆの素」が、より深みのある味わいにリニューアルされた商品です。

▶にんべんの「つゆの素ゴールド500ml」はこちら

だし素材を1.5倍使用、いつもの料理がさらにワンランクアップします。

まとめ:山口の郷土料理を自宅でも味わいましょう

さまざまな地形から豊富な海産物と農産物に恵まれている山口では、ほかではあまり見られない郷土料理が数多くあります。

山口の食材が手に入ったら、ぜひ郷土料理を作って味わってみましょう。

鰹節専門店にんべんは、和食の味を300年以上前から支え続けています。にんべんで取り扱う調味料を使うことで、さらに手軽においしく作れます。先ほどの調味料をもう一度紹介しましょう。

「びん入・木桶仕込み下総醤油(大)」は全て国産の材料で作られた、食のプロも愛用する醤油です。

▶「びん入・木桶仕込み下総醤油(大)」はこちら

サラッとしているのにうま味が濃い醤油を味わいましょう。

「本枯鰹節 薫る味だし(かつお)8g×20袋入<常温・O>」はだしパックを熱湯に入れるだけの手軽さで、本格的なかつおだしがひけます。

▶にんべんの「本枯鰹節 薫る味だし(かつお)8g×20袋入<常温・O>」はこちら

誰でも本格的なかつおだしがひけることで、より味わい深い料理が作れます。

「つゆの素ゴールド 500ml」は、だし素材が1.5倍にリニューアルされ、より上質な味わいになりました。

▶にんべんの「つゆの素ゴールド 500ml」はこちら

リッチな素材で、さらに豊かになった風味を感じてください。

にんべんの調味料を使って、山口の郷土料理をより手軽においしく楽しみましょう。

公式ネットショップ

公式ネットショップ