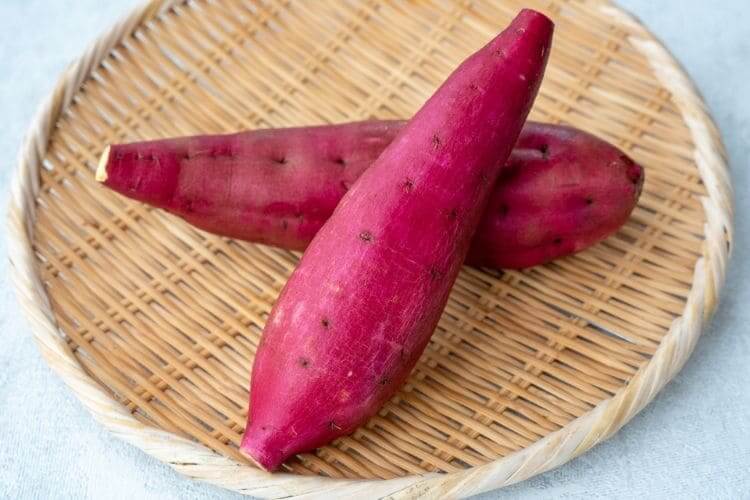

さつまいもの栄養素一覧!効果的な食べ方や調理法・レシピも紹介

最終更新日:

公開日:

さつまいもには多くの栄養素が含まれています。どのような栄養や効能があるか、気になる方もいるのではないでしょうか。

この記事では、さつまいもの栄養や効能のほか、上手に摂取するポイントやおすすめのレシピも紹介します。食べ過ぎによる影響やダイエット中に食べられるかも解説するので、ぜひ参考にしてください。

さつまいもの栄養バランス

まずはさつまいもの栄養バランスを、以下の2つの観点で説明します。

- PFCバランス

- 5大栄養素

それぞれ見ていきましょう。

PFCバランス

PFCバランスとは、たんぱく質(Protein)、脂質(Fat)、炭水化物(Carbohydrate)の比率のことです。

さつまいもの可食部100gに含まれているそれぞれの栄養素の量は、以下のとおりです。

| 栄養素 | 皮なし | 皮つき |

|---|---|---|

| たんぱく質 (g) | 1.2 | 0.9 |

| 脂質 (g) | 0.2 | 0.5 |

| 炭水化物 (g) | 31.9 | 33.1 |

参考:文部科学省 1-0202 いも類(正誤表5反映0229)

さつまいものPFCバランスは、炭水化物が多く、たんぱく質と脂質は微量です。

なお、厚生労働省では、たんぱく質13~20%、脂質20~30%、炭水化物50~65%の割合で摂取することが望ましいとされています。

5大栄養素

5大栄養素とは、健康な生活を送るために必要な以下の5つの栄養素を指します。

- 炭水化物

- 脂質

- たんぱく質

- ビタミン

- ミネラル

さつまいもには、ビタミンやミネラルが多く含まれています。そのため、たんぱく質と脂質を除く3つの栄養素は豊富にあるといえます。

さつまいもに含まれるビタミンやミネラルについては、次の章で詳しく説明します。

さつまいもの栄養素や効能、1日の摂取量

さつまいもには、さまざまな栄養素が含まれています。以下は、さつまいもに含まれている主な栄養素の可食部100gあたりの量です。

| 栄養素 | 皮なし | 皮つき |

|---|---|---|

| 糖質 (g) | 29.7 | 30.3 |

| 食物繊維 (g) | 2.2 | 2.8 |

| ビタミンA(β-カロテン) (μg) | 28 | 40 |

| ビタミンC (mg) | 29 | 25 |

| ビタミンB1 (mg) | 0.11 | 0.10 |

| ビタミンB6 (mg) | 0.26 | 0.2 |

| ビタミンE (mg) | 1.5 | 1.0 |

| 葉酸 (μg) | 49 | 49 |

| パントテン酸 (mg) | 0.90 | 0.48 |

| ビオチン (μg) | 4.1 | 4.8 |

| カリウム (mg) | 480 | 380 |

| マグネシウム (mg) | 24 | 24 |

| リン (mg) | 47 | 46 |

| 鉄 (mg) | 0.6 | 0.5 |

| 銅 (mg) | 0.17 | 0.13 |

| ヤラピン | データなし | データなし |

| アントシアニン(ポリフェノール) | データなし | データなし |

| クロロゲン酸(ポリフェノール) | データなし | データなし |

参考:文部科学省 1-0202 いも類(正誤表5反映0229)

※炭水化物は糖質と食物繊維から成ることから、炭水化物の量から食物繊維の量を引いた数値を糖質の量として表記しています。

なお、さつまいもには種類があり、品種によっても栄養素が異なります。

ここでは、一般的なさつまいもに含まれる栄養素について、効能などを説明していきます。

糖質

さつまいもに含まれる糖質は炭水化物の一種で、エネルギー源としての役割を果たします。たとえば、脳や筋肉を動かすために使われます。

厚生労働省によると、糖質の1日の摂取量の目安は、摂取する総カロリーの50~65%とされています。成人男性であれば、カロリーの約50%を糖質から摂取する場合、1日あたり300~400g程度の糖質量が必要です。女性では、約200~300gが目安となります。

食物繊維

食物繊維には不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の2種類があります。さつまいもには不溶性食物繊維が多いですが、水溶性食物繊維も含まれています。

不溶性食物繊維は便の量を増やす作用があり、便秘解消の効果が見込めます。一方、水溶性食物繊維は糖質の吸収をゆっくりにしてくれるため、血糖値の急激な上昇を抑えられます。

食物繊維の1日の摂取量は男性で21g以上、女性で18g以上が目安とされています。

ビタミンA

ビタミンAには、レチノールやβ-カロテンなどがあり、さつまいもには主にβ-カロテンが含まれています。

ビタミンAは、目や皮膚、粘膜を健康に保つために必要な栄養素です。さらに、免疫機能を正常に維持する働きもあります。

ビタミンAの1日の摂取量は、年齢や性別によって異なります。成人男性なら必要量は550~650μg、推奨量は800~900μgです。成人女性の場合は、必要量が450~500μg、推奨量は650~700μgとなっています。

ビタミンC

ビタミンCには抗酸化作用があり、体内での活性酸素を除去する働きがあります。免疫機能の向上にも役立ち、風邪の予防や疲労回復にも効果があるとされています。

また、ビタミンCはコラーゲンを合成する働きがあり、健康な皮膚を維持するために必要です。

ビタミンCの1日の摂取量は、男女ともに100mgが推奨されています。タバコを吸うとビタミンCが破壊されるといわれているため、喫煙者の場合は多めに摂取する必要があります。

ビタミンB1

ビタミンB1は、糖質の代謝に欠かせない栄養素です。炭水化物をエネルギーに変えるときに必要となります。ビタミンB1は体内で合成されないため、食事から摂取する必要があります。

また、神経伝達物質を合成する働きがあり、不足すると疲労感や筋力の低下、神経障害などを引き起こす可能性があります。

ビタミンB1の摂取量は成人男性の場合、1日あたり1.2~1.4mgが推奨されています。成人女性では0.9~1.1mgが目安となっています。

ビタミンB6

ビタミンB6は神経伝達物質の合成に必要であり、情緒を安定させたり睡眠の質を向上させたりする効果があります。アミノ酸の代謝にも使われ、たんぱく質からエネルギーを作り出す働きがあります。そのほかにも、免疫機能の維持や貧血の予防の効果が見込めます。

ビタミンB6の摂取量の目安は、成人男性で1.4mg、成人女性は1.1mgです。

ビタミンE

ビタミンEは、抗酸化作用により体内のコレステロールの酸化を防ぎ、細胞が老化するのを遅らせる効果があります。また、皮膚を健康に保つ効果も期待できます。

ビタミンEの1日の摂取量は、男性で6.0~7.0mg、女性で5.0~6.0mgが推奨されています。

葉酸

葉酸は、ビタミンB群のひとつです。DNAやRNAの合成を助け、細胞の成長と分裂を促進する働きがあります。赤血球の合成にも関わることから、貧血予防の効果が見込めます。また、妊娠初期における胎児の正常な発達にも役立つ栄養素です。

葉酸の1日の摂取量は、男女ともに240μgが推奨されています。

パントテン酸

パントテン酸はビタミンB群のひとつで、糖質、脂質、たんぱく質の代謝に不可欠な栄養素です。さらに、コレステロール、ホルモン、免疫抗体などを合成する働きもあり、免疫機能の強化やストレスへの抵抗力を高めるとされています。

パントテン酸の1日の摂取量は、男女ともに1日5~6mgが目安です。

ビオチン

ビオチンは糖質や脂質、たんぱく質の代謝に使われる栄養素です。皮膚や髪の毛、粘膜などを健康に保つ働きもあります。また、抗炎症物質を産生するため、アレルギー症状などを緩和する効果が見込めます。

ビオチンの1日の摂取量は、男女ともに50μgが目安とされています。

カリウム

カリウムは体内の余分な塩分を排出する作用があるといわれています。そのため、高血圧の予防やむくみ解消の効果が期待できます。

カリウムの1日の摂取量の目安は、男性で2,500mg、女性で2,000mgです。

マグネシウム

マグネシウムはエネルギーの代謝に必要な栄養素です。また、カルシウムやリンとともに骨を形成したり、血液の循環を維持したりする働きもあります。

マグネシウムの推奨される1日の摂取量は、男性で340~370mg、女性で270~290mgです。

リン

リンは、人体にとって必要不可欠なミネラルのひとつです。骨や歯の形成に必要な栄養素であり、細胞膜の構成成分であるリン脂質の一部としても知られています。また、エネルギー代謝にも使われるほか、細胞の成長や神経機能の維持にも必要です。

1日の摂取量は、男性で1日1000mg、女性で800mgが推奨されています。

鉄

鉄は、赤血球のなかのヘモグロビンの成分となる重要な栄養素です。また、筋肉中のたんぱく質の成分として、筋肉での代謝にも関わっています。このほか、神経発達や細胞機能、ホルモン合成などの働きもあります。

1日の鉄の摂取量は、性別や年齢によって異なります。成人男性で7.0~8.0mg、成人女性で6.0~10.5mgが目安となっています。

銅

銅は、赤血球のヘモグロビンをつくる際に欠かせない栄養素です。鉄が足りていても、銅が不足していると血液をつくれません。また、銅には骨の形成を助ける働きもあります。

銅の1日の摂取量は男性で0.9mg、女性で0.7mgが推奨されています。

ヤラピン

ヤラピンには整腸作用により、腸内環境を整える働きがあるといわれています。

腸を刺激して便通を促し、食物繊維とも相まって便秘解消の効果が期待できます。

アントシアニン(ポリフェノール)

さつまいもの皮や赤紫色の果肉に含まれる色素はアントシアニンといって、ポリフェノールの一種です。そのため、アントシアニンは特に紫色のさつまいもに多く含まれています。

毛細血管の保護や抗酸化作用や、視力を守る働きがあるといわれています。

クロロゲン酸(ポリフェノール)

クロロゲン酸は、ポリフェノールの一種です。抗酸化作用があり、活性酸素による酸化を防ぎ、メラニン色素の生成を抑制するといわれています。

また、クロロゲン酸には脂肪の燃焼を促してエネルギーの消費量を増やす効果や、糖の吸収を遅らせたり、脂肪の蓄積を抑えたりする効果も期待できます。

調理法ごとに異なるさつまいもの栄養素やカロリー

さつまいもの栄養素は、調理法ごとに異なります。可食部100gあたりの栄養素は以下のとおりです。

| 調理法 | カロリー (Kcal) |

炭水化物 (g) |

たんぱく質 (g) |

脂質 (g) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 生 | 皮むき | 134 | 31.9 | 1.2 | 0.2 |

| 皮つき | 140 | 33.1 | 0.9 | 0.5 | |

| 蒸し | 皮むき | 134 | 31.9 | 1.2 | 0.2 |

| 皮つき | 140 | 33.7 | 0.9 | 0.2 | |

| 切干 | 303 | 71.9 | 3.1 | 0.6 | |

| 焼き | 皮むき | 163 | 39 | 1.4 | 0.2 |

| 天ぷら | 皮つき | 221 | 38.4 | 1.4 | 6.8 |

参考:文部科学省 1-0202 いも類(正誤表5反映0229)

調理によって栄養素が変わるのは、可食部100gあたりに含まれる水分量が変わることが主な要因です。

そのほか、天ぷらでは調理に多くの油を使うため、脂質やカロリーが増えています。

品種によって異なるさつまいもの栄養素

さつまいもの栄養素は品種によって異なり、特に色によって異なるといわれています。ここでは、代表的な以下の2つの品種について説明します。

- 安納芋

- 紫芋

ひとつずつ見ていきましょう。

安納芋の栄養素

安納芋は、果肉部がオレンジ色のさつまいもです。ビタミンAの一種である β-カロテンを多く含んでいます。

β-カロテンは、目や皮膚、粘膜を健康に保ったり、免疫機能を維持したりする働きがあります。

紫芋の栄養素

紫芋は、果肉部が紫色のさつまいもです。ポリフェノールの一種であるアントシアニンが多く含まれています。

一般的なさつまいもでは、アントシアニンが含まれているのは皮部分ですが、紫芋では果肉部にも含まれているのが特徴です。

紫芋は甘味が少ないため、そのまま食べることは少なく、お菓子などに使用されるケースが多く見られます。

さつまいもの栄養素の特徴と上手に摂取するポイント

さつまいもには多くの栄養素があることを説明してきましたが、せっかくなら効率よく摂取したいものです。さつまいもの栄養素を上手にとるには、主に8つのポイントがあります。

- 皮にはポリフェノールが多い!皮ごと食べよう

- カリウムやビタミンCは水溶性!アク抜きの時間は短く

- 煮物や汁物なら水溶性の栄養もとれる

- 脂溶性のビタミンAは油を使う料理で吸収力アップ

- さつまいもの食物繊維は加熱することで増す

- さつまいものビタミンCは加熱しても減りにくい

- 手軽に栄養をとるには加工品を活用する

- さつまいもに少ないたんぱく質や脂質を補おう

ひとつずつ説明していきます。

皮にはポリフェノールが多い!皮ごと食べよう

さつまいものポリフェノールは、その80%が表皮から約5mmに存在するといわれています。さらに、皮にはアントシアニンというポリフェノールが多く含まれています。

皮をむいてしまうとポリフェノールのほとんどを捨てることになってしまうのです。皮ごと食べることで、さつまいもの栄養素を無駄なく摂取できます。

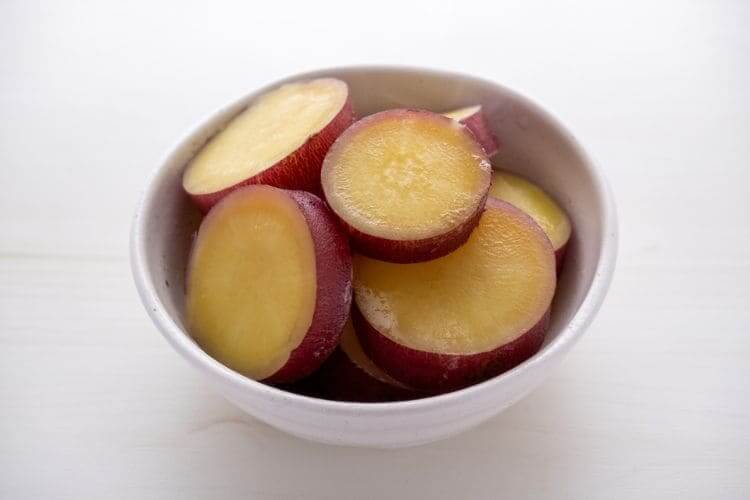

カリウムやビタミンCは水溶性!アク抜きの時間は短く

さつまいもに含まれるカリウムやビタミンCといった栄養素は水溶性です。水につけてアク抜きをすると、栄養が流れ出てしまいます。

さつまいもはアク抜きをしなくてもおいしく食べられますが、アク抜きをする場合はなるべく短い時間で済ませましょう。目安は10分以内です。

煮物や汁物なら水溶性の栄養もとれる

水溶性の栄養素は、茹でるときにも失われます。

茹でる場合は茹で汁を捨てずに、汁物や煮物にして汁ごと食べられる料理にしましょう。水に流れ出た栄養素も摂取できます。

脂溶性のビタミンAは油を使う料理で吸収力アップ

さつまいもに含まれているビタミンAは脂溶性で、油に溶ける性質があります。

そのため、調理の際に油を使ったり、油分のある調味料とあわせたりすることで、ビタミンAを体内に吸収しやすくなります。

さつまいもの食物繊維は加熱することで増す

j-stageの研究によると、さつまいもは加熱すると食物繊維が増すというデータがあります。特に、蒸し加熱をした場合には、不溶性食物繊維が約2倍に増えています。一方、電子レンジで加熱した場合には、食物繊維の増加はわずかな量に留まっています。

食物繊維をより効率よく摂取したい場合には、蒸して食べてみてはいかがでしょうか。

さつまいものビタミンCは加熱しても減りにくい

通常、ビタミンCは加熱すると失われてしまうといわれています。しかし、さつまいものビタミンCは加熱しても6割以上が残ると考えられています。

生のほうがより多くのビタミンCをとれますが、加熱調理でも十分に摂取できるといえます。

手軽に栄養をとるには加工品を活用する

近年では、さつまいもの加工品として冷凍ダイスやフレーク、ペースト、ジュースなどが販売されています。手軽にさつまいもの栄養をとりたい場合は、そういった加工品を利用するのも選択肢のひとつです。

また、干しいもにも豊富な栄養が含まれています。

さつまいもに少ないたんぱく質や脂質を補おう

さつまいもにはさまざまな栄養素が豊富に含まれていますが、たんぱく質や脂質は不足しています。たんぱく質や脂質が豊富な他の食材と合わせて食べることで、5大栄養素を取ることができます。

さつまいもの栄養はダイエット中の人に向いている?

栄養豊富なさつまいもですが、ダイエットに向いているかが気になる方もいるでしょう。

結論からお伝えすると、さつまいもはダイエット中の人にも適しているといえます。その理由は、主に以下の3つです。

- GI値が低く血糖値が上昇しにくい

- 食物繊維が豊富で腸内環境を整えやすい

- 白米より糖質・カロリーが低い

それぞれ解説していきます。

GI値が低く血糖値が上昇しにくい

さつまいもはGI値が低いという特徴があります。GI値とは、食後に血糖値がどれだけ上昇するかを示す指標です。GI値の低い食品は、食後の血糖値が上昇しにくいことを意味します。

さつまいもに含まれる糖質は、体内で吸収される速度が遅いため、血糖値の急激な上昇を抑える効果があります。それにより、血液中の糖分を脂肪に変えて体にため込む働きが抑制されます。

そのため、さつまいもはダイエットに向いているといえます。

食物繊維が豊富で腸内環境を整えやすい

さつまいもには食物繊維が豊富に含まれているため、便秘になりがちなダイエット中に適した食材といえます。

白米より糖質・カロリーが低い

さつまいもは、ごはんやパンなどの主食類と比べるとカロリーや糖質が低めです。そのため、さつまいもを主食代わりにすることで、ダイエットに活用できます。

さつまいもの食べ過ぎによる影響

さつまいもは栄養豊富でダイエット中にも向いていることを説明しましたが、食べ過ぎると以下のような影響が出る場合があります。

- カロリーをとり過ぎる

- 便秘が悪化する

- おならが出やすくなる

それぞれの内容を把握し、食べ過ぎないように心がけましょう。

カロリーをとり過ぎる

さつまいもは白米より低カロリーとはいえ、カロリーがゼロというわけではありません。食べ過ぎると、やはりカロリーのとり過ぎになります。

便秘が悪化する

さつまいもは便秘解消の効果が期待できると説明しましたが、食べ過ぎると悪化することもあります。その要因は、不溶性食物繊維が多いことです。

不溶性食物繊維は、腸内で水分を吸収して便の体積を増やします。そのため、過剰に摂取すると腸内の水分が不足し、便が硬くなり、結果的に便秘が悪化する可能性があります。さつまいもを食べる際は、水分を多くとるように心がけましょう。

おならが出やすくなる

さつまいもを食べ過ぎると、おならが出やすくなることがあります。さつまいもに含まれる食物繊維が腸内で分解される際に、ガスが発生するためです。

さつまいもを食べる量を適量にすることで、ガスの発生を抑えやすくなります。

さつまいものおすすめレシピ

ここでは、さつまいもを使った手軽でおいしいレシピを2つ紹介します。

さつまいもと銀杏のおこわ

さつまいもと銀杏のおこわは、秋の味覚を感じられるおこわです。

材料【 4人分 】調理時間約50分

- もち米 2合

- さつまいも 150g

- ★酒 大さじ1

- ★つゆの素 大さじ2

- ★塩 小さじ1/4

- ☆酒 大さじ1

- ☆つゆの素 大さじ1

- 鶏ひき肉 80g

- 銀杏(水煮)50g

作り方

- もち米は洗ってザルにあげておく。★と水を合わせて320cc計量しておく。

- さつまいもは皮ごと1センチ角に切り水にさらしておく。

- 小鍋に☆と鶏ひき肉を入れ、ほぐしながら加熱してそぼろ状にする。

- 炊飯器の内釜に1、水を切ったさつまいも、銀杏、3を入れて炊飯する。

つゆの素と鶏ひき肉の旨味でコク深い味わいになります。

「つゆの素ゴールド500ml」はいつもの料理をワンランクアップさせる調味料です。厳選しただし素材をレギュラー品の1.5倍使用することで、豊かな風味と上質な味わいを実現しています。

▶にんべんの「つゆの素ゴールド500ml」はこちら

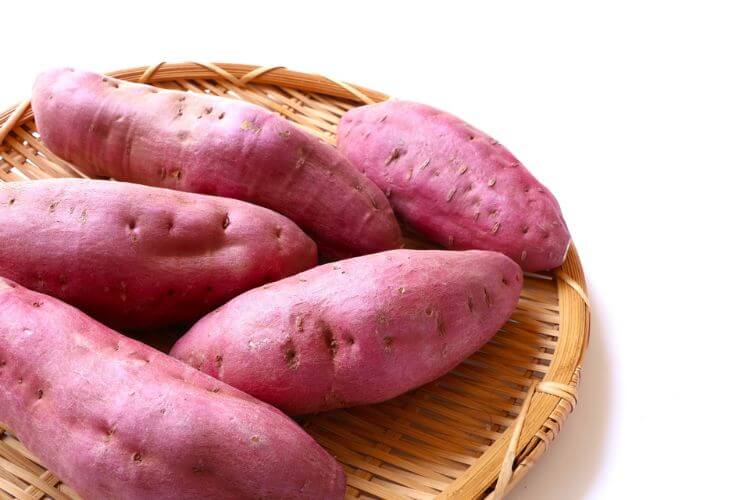

さつまいもの選び方は?

ここでは、さつまいもの選び方を紹介します。

さつまいもを選ぶ際にチェックしたいのは、次の4点です。

- 皮はきれいか?

- ふっくらとした形をしているか?

- ひげ根の跡が多く、均一に並んでいるか?

- 軸から蜜が出ているか?

おいしいさつまいもを選ぶために、それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 皮はきれいか?

色が鮮やかでムラなくツヤがあり、凸凹や傷、斑点がないものを選びましょう。

2. ふっくらとした形をしているか?

ラグビーボールのような形をしていて、ずしりと重みがあるものを選びましょう。実が充実しているのでおすすめです。

形が細いものや持ったときに重みがないものは避けましょう。

3. ひげ根の跡が多く、均一に並んでいるか?

ひげ根が生えたままのものは、繊維が多く筋っぽい場合が多いので、避けましょう。硬いひげ根があるものは、筋が多い可能性が特に高いです。

4. 軸から蜜が出ているか?

軸から蜜が出ているものは完熟して甘みが増しており、おすすめです。

また、糖度が高いさつまいもは、切ったときに切り口に蜜の跡があります。

さつまいもの保存方法は?

続いて、さつまいもの保存方法と保存期間の目安をお伝えします。

さつまいもを保存する際のポイントは、次の3つです。

- 土が付いているさつまいもは常温で保存

- 洗ったさつまいもは冷蔵庫で保存

- 冷凍保存も可能

それぞれ詳しく説明します。

1. 土が付いているさつまいもは常温で保存

土が付いているさつまいもは、そのまま洗わずに保存すると最も長く保存できます。

常温保存する際のポイントは、以下の3点です。

- 軽く土をはらい、1本ずつキッチンペーパーに包んでから新聞紙に包む。

- 絶対に洗わない。(さつまいもは水分に弱く、濡れた部分から傷んでしまうため)

- 風通しの良い冷暗所で常温保存する。

保存期間は季節や気温によって異なりますが、最長で2~3ヵ月ほどです。

2. 洗ったさつまいもは冷蔵庫で保存

洗ったさつまいもは、水に触れているため常温保存には向きません。すでに洗ってあるさつまいもを買った場合などは、冷蔵か冷凍で保存しましょう。

さつまいもをまるごと保存する場合と、切って保存する場合で保存方法が異なります。

それぞれのポイントを説明します。

<まるごと保存する場合>

- 1本ずつ新聞紙で包む。(冷気から守ることができるため)

- ポリ袋に入れて軽く口を閉じる。(さつまいもの呼吸を妨げないよう完全には閉じない)

- 野菜室で保存する。

<切って保存する場合>

- しっかりとラップで包み、野菜室で保存する。(さつまいもの断面の乾燥を防ぐため)

- 水に漬けて保存してもよい。(その場合、保存容器に入れて、完全にさつまいもにかぶる量の水を入れて冷蔵庫に入れる。毎日水を交換すれば、2~3日程度保存できる)

水に浸す場合を除いて、保存期間の目安は1週間ほどです。なるべく早く使い切ることをおすすめします。

3. 冷凍保存も可能

さつまいもは冷凍で保存することもできます。生のままや切ったあと、加熱後のどの状態でも冷凍保存が可能です。

どのように冷凍する場合でも、以下の3ステップは共通の手順です。

- 土をたわしなどでしっかり落として、ペーパータオルなどで水気を拭き取る。

- 皮つきのまま、さつまいもを用途に合わせて切る。

- 10~15分ほど水にさらしてアク抜きする。

その後の手順はそれぞれ次のとおりです。

<生のまま冷凍する場合>

水気を十分に拭き取った後、冷凍保存袋に入れて冷凍庫に入れる。

<カットして冷凍する場合>

カットしたさつまいもが重ならないようにフリーザーバッグに入れて、冷凍庫に入れる。

<加熱して冷凍する場合>

鍋でゆでるか、電子レンジでやわらかくなるまで加熱する。その後水気を拭き取り、粗熱が取れたらラップで包み、フリーザーバッグに入れて冷凍庫に入れる。

保存期間の目安は、約2~3週間です。

また、解凍する際は、電子レンジなどで加熱します。

煮物などに使う際は凍ったまま鍋に入れることもできます。加熱して冷凍した場合、いつもと違う食感を楽しめます。

さつまいもの栄養に関するよくある質問

ここでは、さつまいもの栄養に関してよくある質問を2つ紹介します。

- さつまいもは糖分が多い?

- ビタミンAをたくさんとっても大丈夫?

ひとつずつ見ていきましょう。

さつまいもは糖分が多い?

さつまいもの糖分は葉物野菜と比べると多いものの、白米などと比べれば少ないです。

ビタミンAをたくさんとっても大丈夫?

ビタミンAは脂溶性のため、過剰摂取すると肝臓に蓄積され、ビタミンA過剰症を引き起こすことがあります。そのため、摂取基準として上限が定められています。18歳以上では男女ともに、1日あたり2,700μgが上限です。

とはいえ、さつまいもに含まれているビタミンAは、皮つきでも可食部100gあたり40μgです。さつまいもの食べ過ぎで上限を超えることはないでしょう。

サプリで過剰摂取したり、レバーのようにビタミンAが多い食品を摂り過ぎない限り、問題になることはほぼありません。

まとめ:さつまいもでおいしく栄養をとりましょう!

さつまいもは身体に良い栄養素がたくさん含まれており、皮ごと食べることでポリフェノールも摂取できます。煮物や汁物にすると、水溶性のビタミンなども効率良くとれるでしょう。

調理する際には、ぜひ今回紹介した調味料も試してみてください。調味料はさつまいも以外にも使えるうえ、味のベースになるので、1本用意しておくだけで自宅での料理がよりおいしくなりますよ。

この記事のレシピで使用した調味料をもう一度紹介します。

「つゆの素ゴールド500ml」はいつもの料理をワンランクアップさせる調味料です。厳選しただし素材をレギュラー品の1.5倍使用することで、豊かな風味と上質な味わいを実現しています。

▶にんべんの「つゆの素ゴールド500ml」はこちら

にんべんの調味料なら、さつまいもを使った料理を風味豊かに仕上げられます。食事を楽しみながら、効率よく栄養を摂取しましょう。

公式ネットショップ

公式ネットショップ