内祝いとお返しの違いとは?種類や相場から時期や人気ギフトまでご説明

最終更新日:

公開日:

結婚祝いや出産祝いなどをもらった時、お礼として内祝いを贈る人は多いです。しかし、お返しのことをなぜ「内祝い」というのか、「内祝い」の意味を理解している人は、意外と少ないのではないでしょうか?

今回は、ギフト商品も扱っているにんべんが内祝いとお返しの違いについて詳しく解説します。その他にも、内祝いの相場や、内祝いを贈る際のルールなどについても、あわせてご紹介します。

お祝い事に伴うマナーは、間違えると失礼にあたることもあります。内祝いのマナーについて詳しく知らない人は、ぜひ参考にしてください。

目次

そもそも内祝いとは?

内祝いという言葉を聞くことはあっても、内容について詳しく知らない人もいるでしょう。この章では、内祝いについてわかりやすく解説していきます。

- ・内祝いの意味とは?

- ・内祝いの歴史

1つひとつ見ていきましょう。

内祝いの意味とは?

内祝いの「内」は、身内を表しています。

入学や就職、結婚など人生の節目になるような喜ばしいことがあった時に、「喜びのお裾分け」として、家族や親戚などへ贈り物をするのが内祝いです。自分の家のおめでたい事を、身近な人と分かち合いたいという心が元になっています。

つまり、内祝いは本来「嬉しいことがあった人が、身内へ贈るお祝い」という意味でした。しかし、現代では「内祝い=お祝いのお返し」として浸透しています。

身内に嬉しいことがあったからといって、お祝いをもらっていない人に内祝いを贈ると、「お祝いをしなければならないのかな?」とかえって気を遣わせてしまうかもしれません。地域によっては内祝いの解釈が異なることもあるため、地元の慣習に合わせると良いでしょう。

内祝いは本来、見返りなく喜びを分かち合うために贈る品です。たとえお返しとして贈る場合であっても、「お返し」とは伝えず、あくまで「内祝い」として贈るのがマナーとされています。

内祝いの歴史

結婚内祝いの場合、結婚式の参列者へ引き出物を渡すようになったのは、平安時代といわれています。当時は、参列者へ馬を贈るという習慣があったそうです。

その馬を庭に「引き出して」贈ることから、参列者への贈り物のことを「引き出物」と呼ぶようになったといわれています。

出産祝いは、いつから行われていたのかが明確ではありません。しかし、かなり古い時代から行われていたと考えられています。

医療が発達していなかった時代は、子供が生まれてもすぐに命を落としてしまうケースがよくありました。しかし、生後1ヶ月を過ぎれば、生存確率はかなり高まります。

生後1ヶ月ごろに行われる行事といえば、お宮参りであり、お宮参りの時期に行われるのが出産祝いです。

当時の出産祝いは、「子供の命が危うい時期を乗り越えられた」という親の喜びを表すものだったと考えられます。

内祝いの種類

内祝いにはいくつか種類があります。この章では、主な内祝いの種類を紹介していきます。

- ・結婚内祝い

- ・出産内祝い

- ・新築内祝い

- ・開業内祝い

- ・快気内祝い

それぞれ解説していきます。

結婚内祝い

結婚したことの報告を兼ねて、普段からお世話になっている人へ贈り物をするのが結婚内祝いです。

披露宴を挙げる場合は、お招きした人へ渡す引き出物が内祝いとなります。

お招きできなかった人からお祝いをいただいた場合は、内祝いとして半額程度の品をお返しするのがマナーです。また、いただいたご祝儀が高額すぎて、引き出物だけでは不十分だと感じた場合も、内祝いとしてお返しします。

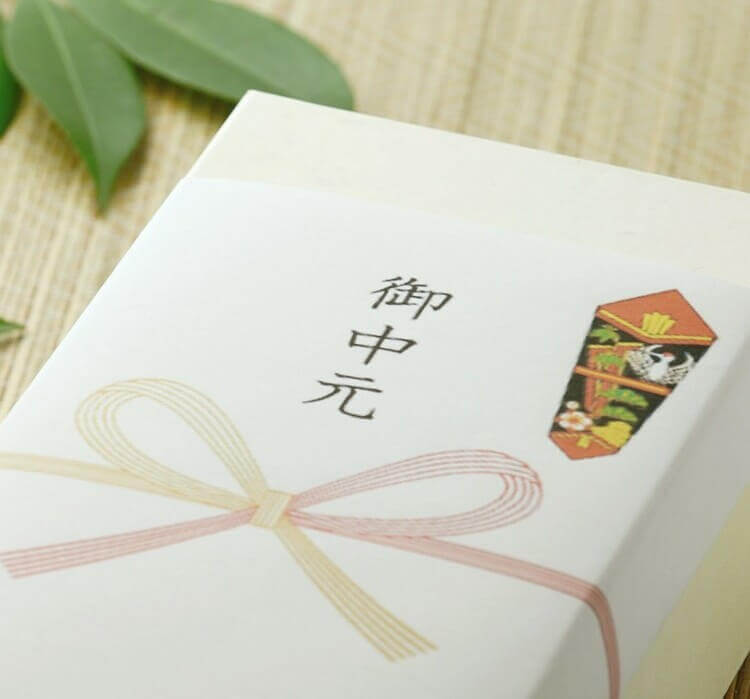

のし紙には、ご両家の名字、または新郎新婦の名前を連名で入れるのが一般的です。

出産内祝い

出産のお祝いをいただいた時は、のし紙に生まれた赤ちゃんの名前を入れて、内祝いを贈ります。

この場合、いただいたお祝い金額の半額を目安にするのが良いでしょう。

新築内祝い

家を新築したお祝いをいただいた場合は、お披露目も兼ねて相手を家に招き、おもてなしするのがマナーです。

予定が合わず自宅に招けない場合は、内祝いとしていただいたお祝いの半額程度の品を贈りましょう。

開業内祝い

お店を開業した際にお祝いをいただいた場合は、お返しとして開業内祝いを贈りましょう。

お披露目パーティーやセレモニーなどを行う場合は、そこに招待することがお返しとなります。招いた人が帰る際に、簡単な引き出物を渡すとなお喜ばれるでしょう。

セレモニーを行わない場合や、開いたけど来られなかった人に対しては、内祝いとしていただいたお祝いの半額程度のお返しをするのが基本です。

快気内祝い

病気や入院をした時にお見舞をもらった場合は、快復したことの報告と共に、快気内祝いとしてお返しをするのが一般的です。

病気が完治した場合は快気内祝いとして、完治していない場合は、お礼としてお返しするのが良いでしょう。

病気や怪我がなくなったお祝いなので、同じように消えてなくなる消耗品を贈るのが良いとされています。

覚えておきたい内祝いとお返しの違い

内祝いとお返しは、どちらもお祝い事にまつわる贈り物なので混同されがちです。それぞれの特徴を把握し、違いを知っておきましょう。

- ・そもそもお返しとは?

- ・内祝いとお返しの違い

違いがわかると混乱しないため、覚えておいて損はないですよ。

そもそもお返しとは?

お返しは、お祝いをしてくださった人へ、「お返し」としてお礼の品を贈ることです。お祝いをくれた人にのみ行うものなので、内祝いのように自主的に贈るものではありません。

内祝いとお返しの違い

上でもお伝えしましたが、内祝いは本来、「幸せのお裾分け」として身内に幸せなことがあった際、自主的にお祝いを贈ることです。

対してお返しは、お祝いをいただいた場合にこちらからもお返しとして、お礼の品を贈ることを指します。

このように、内祝いとお返しは似ているようで、意味が違うのです。

しかし、現代ではお祝いをもらってから内祝いをするのが一般的になっています。そのため、内祝いだと思って行っていることは、お返しであることがほとんどです。

世の中では、「内祝い=お祝いのお返し」という認識が広く浸透しています。そのため、本来の意味とは異なりますが、お返しを内祝いと称してもとくに問題はないでしょう。

内祝いの金額・相場

内祝いを贈る時に気になるのが、「どれくらいの金額のものを贈れば良いのか」ということではないでしょうか。

この章では、内祝いの金額と相場について紹介します。

- ・内祝いの金額・相場はいただいたお祝いの半額が目安

- ・高額・値段がわからないお祝いをもらった時の対応

相場を把握しておけば、選択肢も狭まるため、品物選びで苦労しないでしょう。

内祝いの金額・相場はいただいたお祝いの半額が目安

内祝いは、いただいたお祝いの半額程度の品物を渡すのが相場となっています。

いただいたものよりも高いものや、半額以上のものを贈ると相手に悪い印象を与えてしまいかねません。

例えば、10,000円のものをいただいた場合は、5,000円程度のものを贈るのがマナーです。多くても、6,000円くらいのものをお返しするのが良いでしょう。

高額・値段がわからないお祝いをもらった時の対応

高額なお祝いをいただいた場合は、3分の1前後の品物を渡すのが相場です。

しかし、高額すぎて3分の1前後のお返しを贈るのが厳しい場合や、値段がわからないものをいただいた場合、無理に金額を合わせる必要はありません。

その代わり、すぐに電話やメールでお礼をし、お金ではない部分で礼を尽くすようにすると良いでしょう。お礼状に、丁寧なメッセージや写真を添えると喜ばれますよ。金額よりも、お祝いをいただいて嬉しく思う気持ちを伝えることが大切です。

内祝いはいつまでに贈ればいいの?

内祝いは、贈る時期にも気を付けなければいけません。この章では、内祝いを贈る時期について紹介します。

- ・お祝いをいただいてから1カ月以内が目安

- ・お祝いをいただいたらその都度贈る

相手に失礼のないように、贈る時期をしっかりと覚えておきましょう。

お祝いをいただいてから1カ月以内が目安

内祝いは、お祝いの品をいただいた日から1ヶ月以内に贈るのが基本です。遅くても2ヶ月以内には、内祝いを贈るようにしましょう。

ただし、名前を入れたり特注品を贈ったりする場合は、時間がかかってしまうことがあるため、この限りではありません。

なんらかの事情で内祝いを贈るのが遅れる場合は、お礼状にお詫びを一言添える、あらかじめ遅れる旨を伝えておくなどの対策をすると良いでしょう。

内祝いを贈るのが早すぎると、お祝いをいただくことを期待していたと受け取られかねないため、1~2週間の間を置いてから贈るというケースもあります。

1ヶ月以内、遅くても2ヶ月以内であればマナー違反にはならないため、不安であれば時期を調整して内祝いを贈りましょう。

お祝いをいただいたらその都度贈る

例えば、お祝い事があったことを知らなかった人が、時間が経ってからお祝いをくれる場合もあるでしょう。

一通り内祝いを贈った後にいただいたお祝いに関しては、いただいてから1ヶ月以内を目安に、その都度お返しをするのがマナーです。

内祝いで避けた方が良い品とは?

内祝いでは、避けたほうが良いとされる品物がいくつかあります。

- ①緑茶や刃物など縁起が悪いもの

- ②収納場所に困るもの

- ③身につけるもの

知らず知らずのうちに恥をかいてしまわぬよう、内祝いで避けるべき品物をしっかり覚えておきましょう。

①緑茶や刃物など縁起が悪いもの

内祝いでは、縁起の悪いことを想起させるような品を贈らないことがマナーとされています。

例えば、目上の人には縁が切れることを連想されるはさみや包丁などの刃物は、避けるのが無難です。また、お茶はお香典返しで使われることが多い品物です。そのため、不吉な出来事を想起させるとして、内祝いには適しません。

その他にも、現金や足で踏みつけることになる靴下などは、とくに目上の人に対して失礼にあたるため、贈らないようにしましょう。

②収納場所に困るもの

大きすぎるものやかさばるものは、収納場所に困ってしまうため贈らない方が良いです。

もらった相手が困らないように、小さい収納スペースに収まるものや、すぐに消費できるものを贈りましょう。

③身につけるもの

肌着や靴下など、直に身に着けるものは内祝いで贈らない方が良いとされています。

これは「生活に困っていると思われているのでは…」と、相手が連想する可能性があるためです。

とくに、目上の人へは贈らないよう気を付けましょう。

内祝いで避けたほうが良い品物は、地域によって異なる場合もあります。念のため、お住まいの地域で特有のルールがないかを、家族や友人に聞いておくと良いでしょう。

内祝いを贈らなくても良いケース一覧

お祝いをもらったら、内祝いを贈るのは当然だと思う人もいるでしょう。しかし、中には内祝いを贈る必要がないケースも存在します。

この章で紹介する5つのケースが、自分に当てはまるかを確認し、内祝いが必要かどうかを把握しておきましょう。

- ①実の両親からのお祝い

- ②結婚式で引き出物を渡した場合

- ③会社や組合からもらった場合

- ④お祝いが少額だった場合

- ⑤書面で内祝いを辞退された場合

順番に説明していきますね。

①実の両親からのお祝い

両親からお祝いをいただく場合、「お返しはいらないよ」といわれる場合もあるでしょう。また、家族間ではお返しをしないと決めている家庭もあるかもしれません。

その場合は、内祝いを贈らなくてもマナー違反にはならないので安心してください。

内祝いとしてではなく、お礼状やちょっとしたプレゼント、会食などでお礼の気持ちを伝えると良いでしょう。

②結婚式で引き出物を渡した場合

結婚式を開いた場合は、披露宴での会食や引き出物が内祝いの代わりとなります。そのため、結婚式後にあらためて内祝いを贈る必要はありません。

ただし、予想していた以上に高額なお祝いをもらった場合は、後日追加でお返しを贈るようにしましょう。

また、内祝いではなく新婚旅行のお土産を奮発して豪華なものを贈るという方法もあります。相手との関係性に合った方法で、内祝いを贈ると良いでしょう。

③会社や組合からもらった場合

会社によっては、福利厚生の一部としてお祝いを贈るところも多いです。会社や組合は、内祝いを贈る相手が不特定多数になってしまうので、内祝いは必要ありません。

お礼の気持ちを表したい場合は、全員が食べられるお菓子を差し入れると良いでしょう。

同僚グループやチームメンバーなどからお祝いをいただいた場合は、内祝いを贈るのがマナーとされています。

連名であったとしても、それぞれに内祝いを贈るようにしましょう。

④お祝いが少額だった場合

内祝いの相場は、いただいたものの半額~3分の1です。そのため、1,000〜2,000円ほどのお祝いをいただいた場合は、内祝いの金額が少額過ぎて逆に失礼になってしまうため、贈る必要はありません。

別の機会にご飯を御馳走する、旅行のお土産を渡すなどして、お礼の気持ちを表しましょう。

⑤書面で内祝いを辞退された場合

書面で正式に内祝いを辞退された場合は、相手の心遣いを無碍にしないためにも、内祝いを贈る必要はありません。

ただし、口頭で「内祝いはいらないよ」といわれた場合は、社交辞令である可能性が高いため要注意です。相手との関係性を考えた上で判断しましょう。

どちらにせよ、お祝いをいただいた場合は感謝の気持ちを伝えることが重要です。郵送でお祝いをいただいた場合は、すぐに電話でお祝いが届いたことと、感謝の気持ちを十分に伝えましょう。

内祝いに最適なギフトとは?

内祝いで避けた方が良いものがある一方、内祝いに最適なギフトも存在します。

- ①お菓子

- ②ジュース

- ③タオル

- ④鰹節

- ⑤お惣菜

ギフト選びの参考として、覚えておきましょう。

①お菓子

和菓子や洋菓子などの焼き菓子ギフトは、消費期限も長く、置き場所にも困らないため内祝いに最適です。子供のいる家庭や、大人数の家庭への内祝いにおすすめです。

いくつもの種類が入っているお菓子ギフトにすると、さまざまな味を楽しめるため喜ばれますよ。

②ジュース

ジュースもお菓子と同様、消費期限や置き場所の観点からみて内祝いにぴったりです。

果物には旬がありますが、季節を問わずさまざまな果物を楽しめるのがジュースの醍醐味です。

自分では普段選ばないような、高級なジュースや素材にこだわったジュースなどを選ぶと、喜ばれるでしょう。

③タオル

もらって困らないものの代表といえば、タオルです。

タオルは年齢や性別を問わず、誰にでも贈りやすい内祝いとして通販サイトでいつも上位を占めています。また、お手頃価格なものも多いため、少額なお祝いをいただいた場合の内祝いとしても人気です。

タオルを贈る場合は、白やグレーなどの無難な色で、肌触りの良いものを贈ると良いでしょう。

④鰹節

鰹節は結婚式の引き出物として定番ですが、実はそのほかの内祝いにもぴったりです。使い勝手が良く、消費しやすいため、置き場所で相手を困らせることもありません。

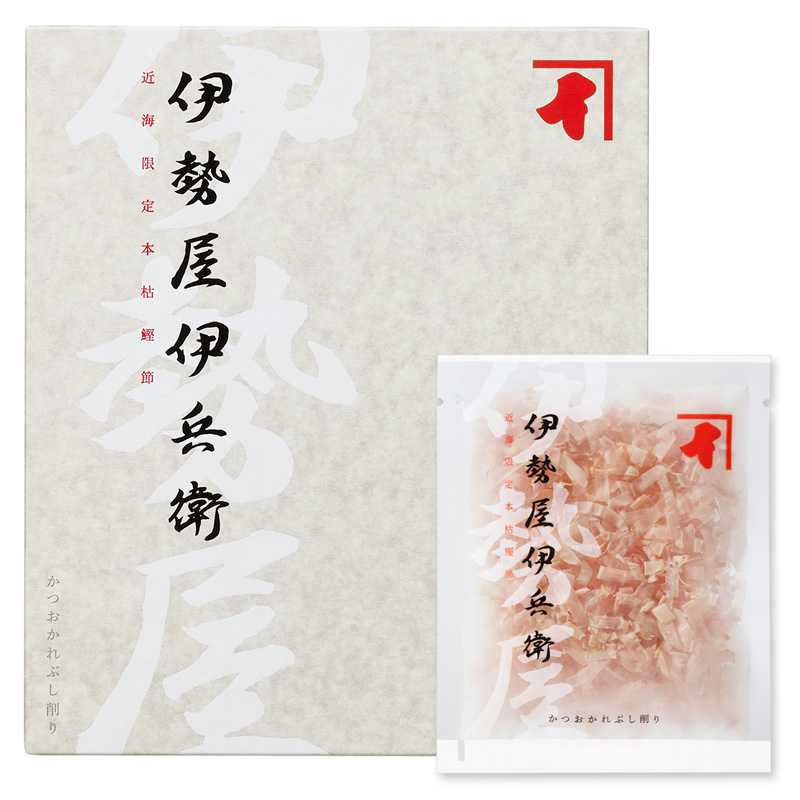

鰹節専門店のにんべんでは、内祝いに最適な鰹節ギフトをご用意しております。

例えば、「化粧箱入り かつお節削りぶし フレッシュパックゴールド詰合せ」は、削り方が違う上質な鰹節を詰め合わせギフトセットです。

本枯鰹節から血合い肉部分を取り除き、えぐみのない上品な味わいに仕上げております。化粧箱に入っているため、さまざまな内祝いの贈り物として大変人気ですよ。

▶にんべんの化粧箱入り かつお節削りぶし フレッシュパックゴールド詰合せはこちら

鰹節は、賞味期限も製造日から約1年と長いため、すぐに使い切らなきゃと相手を焦らせる心配もありません。また、縁起物としても有名なので、ギフト選びに迷った際は、ぜひ鰹節を贈ってみてくださいね。化粧箱に入っているので、高級感もあります。

⑤お惣菜

近年、お惣菜も内祝いとして人気を集めています。仕事から帰ってきて、ご飯を作るのも外食をするのも面倒な時、お惣菜は大変重宝するため、とくに働く世代に贈ると喜ばれるでしょう。

にんべんでも、だしの利いたお惣菜をいくつか取り揃えています。その中でも、「至福の一菜 惣菜詰合せ (5袋入り) 」は、5種類のお惣菜を味わえるとあって好評をいただいております。

セット内容は下記の通りです。

- ・和風ロールキャベツ

- ・かに湯葉あんかけ豆腐ハンバーグ

- ・豚肉と大根の黒酢煮

- ・熟成ヒレ肉ときのこのビーフシチュー

- ・牛すき豆腐

どれも自慢の本枯鰹節を利かせた、にんべんならではのお惣菜となっています。

▶にんべんの至福の一菜 惣菜詰合せ (5袋入り)はこちら

和食が好きな人には、「至福の一菜 煮魚・焼魚詰合せ (5袋入り)」が最適です。調理が面倒な魚料理も、お惣菜なら簡単に食べられるため、贈ると大変喜ばれるでしょう。

セット内容は下記の通りです。

- ・さけ西京焼き

- ・ぶり照焼き

- ・さば味噌煮

- ・かれい煮付け

- ・銀だら煮付け

▶にんべんの至福の一菜 煮魚・焼魚詰合せ (5袋入り)はこちら

どれも素材とだしにこだわっているため、市販品とは思えない本格的な味をお楽しみいただけますよ。

まとめ:内祝いで相手に笑顔になってもらおう

内祝いは本来、幸せのお裾分けとしての意味を持っています。しかし、現代では内祝いはいただいたお祝いへの「お返し」という認識が広まっています。

どちらにせよ、内祝いを贈る相手には感謝の気持ちを伝えるだけでなく、喜んでもらいたいものです。

内祝いを贈る際は、相手に失礼のないように、本記事で紹介したマナーやおすすめのギフトを参考にしてみてくださいね。

最後にもう一度、内祝いとして最適なにんべんの商品を紹介します。

鰹節を贈るなら、上質な鰹節を詰め合わせた「化粧箱入り かつお節削りぶし フレッシュパックゴールド詰合せ」がおすすめです。

にんべん独自の製法で作った鰹節で、削りたての香りをお楽しみいただけます。

▶にんべんの化粧箱入り かつお節削りぶし フレッシュパックゴールド詰合せはこちら

「至福の一菜 惣菜詰合せ (5袋入り) 」は、さまざまなお惣菜が楽しめるお惣菜ギフトです。和風ロールキャベツやかに湯葉あんかけ豆腐ハンバーグなど、自分では作るのが面倒な手の込んだお惣菜を、温めるだけで美味しくいただけますよ。

▶にんべんの至福の一菜 惣菜詰合せ (5袋入り)はこちら

お魚料理が好きな人には、「至福の一菜 煮魚・焼魚詰合せ (5袋入り)」が良いでしょう。小さいお子様やお年寄りのいる家庭への内祝いとしてもぴったりです。

▶にんべんの至福の一菜 煮魚・焼魚詰合せ (5袋入り)はこちら

にんべんでは、今回紹介した以外にも、数多くの内祝いギフトをご用意しております。

▶にんべんのギフト一覧はこちら

相手のことを思いながら、予算に合ったギフトを選んでみてくださいね。

公式ネットショップ

公式ネットショップ