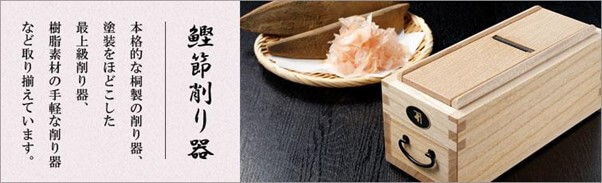

鰹節削り器の使い方とお手入れについて

最終更新日:

公開日:

鰹節削り器の使い方

まずは、鰹節削り器の基本的な使い方と手順について説明します。乾いた布巾などで鰹節の表面に付いたカビをふき取ったら、次の手順で削ります。

使う前に調整する

最初に行うのは刃の調整です。かんなの台座を木槌で軽くたたき、調整します。上部をたたくと刃は引っ込み、下部をたたくと刃が出るようになっています。薄く削れるように、刃を調整するのがポイントです。刃を軽く指先でさわってみて、紙1枚分くらい触れるように調整しましょう。刃先に対して、指を直角に当てるようにします。平行に動かすと指を切ってしまう恐れがあります。刃にさわるときは、指を切らないよう注意しながら行ってください。刃を引っ込めた状態から、少しずつ刃を出しながら削っていくと良いでしょう。

削るときは鰹節の向きに気を付ける

鰹節を削る際には、向きに注意しなければなりません。向きを間違えると、粉になってしまうからです。鰹節は、背中側から切り分けて作られたものを背節もしくは雄節といい、お腹側から作られたものを腹節もしくは雌節と言います。どちらの節も、削り器の刃先を自分の方に向け、尾側を先にして、頭側を下にして頭側から削ります。

頭側を斜めにして削る

削るときには頭側を斜めにして台座にあて、尾側が斜め上を向いた状態で削ります。角度は30~40度程度です。この状態で削ると、力が入りやすくなり、鰹節が小さくなっても握りやすいです。鰹節が小さくなってしまった場合は、削り器と鰹節を180度回転させ、引いて削ることが多いです。

また、小さい鰹節を削るアダプターのようなものが付いている場合もあります。心配な方は、アダプターを利用することで、安心して使うことができるでしょう。

保存(保管)方法

おいしく保存(保管)するには毎日使う

保存(保管)する際には、ラップで包むか、チャック付きポリ袋に入れ冷蔵庫で保管しましょう。そのまま裸で冷蔵庫に入れておくと、乾燥してうまく削れなくなります。鰹節は生きた保存食です。長期間使わずに保存(保管)しておくと、変色することもありますので、正しく保存(保管)し、毎日使うことでおいしく食べることができます。

鰹節削り器のお手入れ

うまく鰹節を削るには、削り器のお手入れも大切です。

削りにくいときは

鰹節が削りにくくなったと感じたら、かんな台がゆがんでいないか、刃が錆びていないかをチェックしてみてください。かんな台がゆがんでいると、刃をたくさん出すことになり、刃がダメージを受けやすくなってしまい、削りにくくなります。かんな台や刃に問題がない場合は、削る面を濡れ布巾などで数分湿してから削るか、鰹節を火で温めながら削るといいでしょう。

使用後は定期的なメンテナンスを行うことが重要

使用ごとに、ティッシュなどで刃に付いた粉や汚れをふき取るようにしましょう。汚れが落ちにくくなった場合は、水にぬらした布などを固く絞り、拭くようにします。定期的にメンテナンスをすることで、鰹節の粉や木箱の汚れなども落ちますので、より長く使えるでしょう。

刃は数ヵ月に1回程度研ぐのがおすすめです。鰹節を削っていくうちに、削りにくくなってしまうので、使用後は定期的なメンテナンスを行うことが重要です。

アフターケアの整った通販で買うと安心

刃を研ぐなど、自分でメンテナンスをするのは大変です。そのため、アフターケアの整ったメーカーを利用すると便利で安心です。にんべんの鰹節削り器の刃は、特殊鋼を使った手作りです。かんな台は本白樫で非常に硬くて丈夫です。このような削り器でもメンテナンスをしなければ、永く使うことはできません。にんべんでは、刃研ぎなどのアフターケアを無料で行っています。アフターケアのある通販を利用すれば、安心して長く使うことができます。

▶にんべんの鰹節削り器はこちら

公式ネットショップ

公式ネットショップ