枝豆と大豆の違いは?実は同じ植物?栄養素や種類の違いなどを紹介!

最終更新日:

公開日:

枝豆や大豆は身近な食材で、普段の家庭料理でもよく食べられます。

意外と知られていませんが、枝豆と大豆は同じ植物の種子です。

この記事では、枝豆と大豆の違いについて詳しく解説します。さらに、新鮮な枝豆や大豆の選び方や、美味しく食べるためのコツも紹介します。

枝豆と大豆の違いを知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

枝豆と大豆は同じ植物で収穫時期が異なる

冒頭でも触れたように、枝豆と大豆は、同じ植物の種子から成ります。

枝豆と大豆の主な違いは収穫時期にあります。枝豆は熟す前に収穫され、大豆は成熟した後に収穫されます。枝豆の収穫時期は7~9月、大豆の収穫時期は10月頃です。

枝豆がその名で呼ばれるようになったのは、枝ごと収穫して食べることが由来です。

枝豆は主に茹でて食べられているのに対し、大豆は豆腐や醤油、味噌に加工されて利用されます。

枝豆と大豆の栄養素の違い

枝豆と大豆には、栄養素の違いもあります。それぞれの栄養素を日本食品標準成分表(八訂)増補2023年をもとにして、表にまとめました。どちらも100gあたりの数値です。

| 枝豆 | 大豆 | |

| エネルギー | 118kcal | 163kcal |

|---|---|---|

| 水分 | 72.1g | 65.4g |

| たんぱく質 | 11.5g | 14.8g |

| 脂質 | 6.1g | 9.8g |

| 食物繊維総量 | 4.6g | 8.5g |

| 炭水化物 | 8.9g | 8.4g |

| カルシウム | 76mg | 79mg |

| 鉄 | 2.5mg | 2.2mg |

| ビタミンB1 | 0.24mg | 0.17mg |

| ビタミンB2 | 0.13mg | 0.08mg |

| 葉酸 | 260μg | 41μg |

| ビタミンC | 15mg | Tr mg※ |

※成分は含まれていますが、最小記載量の1/10以上~5/10未満の数値。

【出典】

野菜類/えだまめ/ゆで – 01.一般成分表-無機質-ビタミン類/日本食品標準成分表(八訂)増補2023年

豆類/だいず/[全粒・全粒製品]/全粒/黄大豆/国産/ゆで – 01.一般成分表-無機質-ビタミン類/日本食品標準成分表(八訂)増補2023年

同じ植物でも、上記の表のように、栄養素には違いがあります。

枝豆は「鉄」や「ビタミン類」が大豆より多く含まれています。それに対して、大豆は「エネルギー」や「たんぱく質」を枝豆よりも多く含んでいます。

なお、大豆は「たんぱく質」が豊富なことから「畑の肉」とも呼ばれています。

枝豆も大豆もさまざまな栄養素を含んでいるため、「栄養を摂りたい」と考える人は、積極的に食べるといいでしょう。

枝豆と大豆の見た目の違い

枝豆と大豆が同じ植物の種子であっても、見た目には明らかな違いがあります。

枝豆は、大豆に比べて、色鮮やかな緑色をしており、豆がみずみずしいのが特徴です。

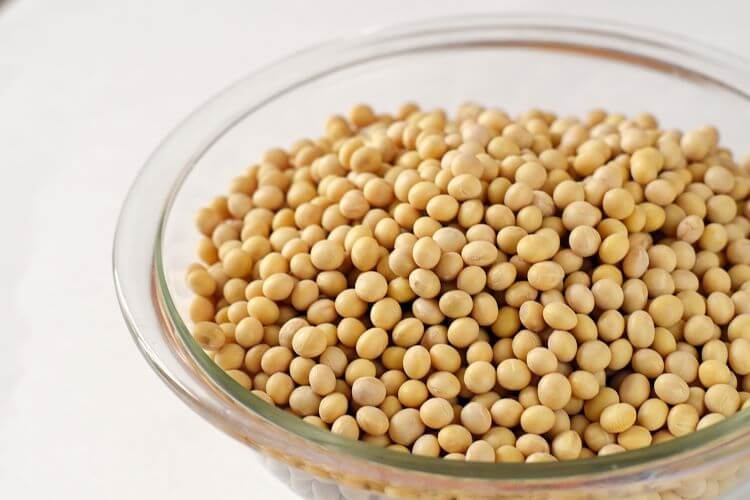

それに対して、大豆は黄色がかった茶色をしており、豆は乾燥しています。

枝豆の代表的な種類

枝豆の代表的な種類は、以下のとおりです。

- 黒豆

- 茶豆

- 白毛

それぞれの特徴をお伝えします。なお、枝豆専用の品種も栽培されており、その数は400種類以上あるとされています。

黒豆

黒豆は大粒で、薄皮が黒いことが特徴の枝豆です。強い甘味とコクがあります。

主に関西で栽培され、以下が有名な品種です。

- 京都府の「丹波の黒豆」

- 京都府の「紫ずきん」

茶豆

茶豆はさやの毛と薄皮が茶色であることが特徴です。茹でるとスイートコーンのような香りがします。

主に東北地方で栽培され、以下の品種が有名です。

- 新潟県の「黒埼茶豆(くろさきちゃまめ)」

- 山形県の「だだちゃ豆」

白毛

白毛は流通量が最も多い枝豆の種類で、さやに白い毛が生えているのが特徴です。

1つのさやに2~3粒入っています。

全国で栽培されており、以下の品種が代表的です。

- 神奈川県の「はねっ娘会(はねっこかい)」の枝豆

- 青森県の「毛豆」

大豆の代表的な種類

大豆の代表的な種類は、次のとおりです。

- 黒大豆

- 青大豆

- 黄大豆

それぞれの特徴を解説していきます。

黒大豆

黒大豆はその名のとおり、黒い皮が特徴の種類です。黒大豆も大豆の一種です。

黒大豆はおせち料理には欠かせません。

代表的な品種は、「丹波黒」です。

青大豆

青大豆は流通量が少なく、珍しい大豆です。

他の大豆と異なり、完熟しても枝豆のように緑色を保つ特性があります。

煮豆や青納豆に使われます。

黄大豆

大豆の中で最も生産量が多い種類で、主に味噌や豆腐に加工されます。

代表的な品種は、以下のとおりです。

- 「フクユタカ」

- 「ユキホマレ」

枝豆と大豆ともやしの関係性

意外と知られていないかもしれませんが、もやしは完熟した大豆を発芽させ、成長させたものです。そのため、枝豆、大豆、もやしはすべて同じ植物の種子から生まれています。同じ種子であっても、収穫時期によって枝豆→大豆→もやしと変化していきます。

もやしにも、発芽する豆によって以下の種類があります。

- 緑豆もやし:緑豆から発芽させたもの、味のクセがなく、みずみずしい

- 黒豆もやし:黒豆から発芽させたもの、コクがあり、シャキシャキしている

- 大豆もやし:大豆から発芽させたもの、甘味が強く、煮崩れしにくい

スーパーでは緑豆もやしが置いてあることが多く、日本のもやしの約9割を占めると言われています。

枝豆や大豆の選び方

「枝豆や大豆を選ぶ際のポイントを知りたい」という人もいるでしょう。

- 枝豆の選び方

- 大豆の選び方

順番に解説していきます。

枝豆の選び方

枝豆の選び方は、以下のとおりです。

- さやが膨らんでおり、実がしっかりと詰まっている

- さやの毛が立っている

- さやが鮮やかな緑色をしている

なお、枝付きの枝豆は日持ちをしやすいとされています。

大豆の選び方

大豆は以下のものを選ぶのがおすすめです。

- 色つやがいい

- 粒の形が整っている

- 表面に傷がない

これらは、新鮮な大豆の特徴です。

枝豆や大豆の保存方法

枝豆や大豆を安全かつ美味しく食べるために、保存方法も覚えておきましょう。

- 枝豆の保存方法

- 大豆の保存方法

順番に解説していきます。

枝豆の保存方法

枝豆は常温保存をすると、味が落ちやすいとされています。

そのため、枝豆を保存する場合は、冷蔵保存か冷凍保存がおすすめです。

一度茹でてから冷蔵保存すると、味が落ちにくくなるといわれています。

枝豆を生で冷蔵保存する場合は、濡れたキッチンペーパーや新聞紙で包み、ポリ袋に入れてから保存しましょう。冷蔵保存の場合の保存期間は約2日間です。

冷凍保存する場合も、一度茹でてからの保存がおすすめです。実だけを取り出して冷凍してもいいでしょう。生で冷凍する場合は、水洗い後に水気をしっかりと取り、容器に入れて保存してください。

冷凍保存する場合の保存期間は約1か月です。

大豆の保存方法

大豆を冷蔵保存した場合、保存期間は数日です。

冷凍保存する場合は、水気をしっかり切り、大豆同士の間隔を空けて保存すると、大豆同士がくっつかないで済みます。

大豆ごとに冷凍の仕方が変わります。

- 乾燥大豆:茹でてから冷凍保存

- 蒸し大豆:冷凍用の保存袋に入れて保存

- 水煮大豆:冷凍用の保存袋に入れて保存

冷凍保存の場合、保存期間は1か月程度、蒸し大豆や水煮大豆は2週間程度です。

枝豆と大豆のおすすめのレシピ

「枝豆や大豆を使ったおすすめのレシピを知りたい」という人もいるでしょう。

枝豆や大豆を使ったおすすめのレシピには、以下のものがあります。

- 豆腐と鶏肉と枝豆のナゲット

- 油揚げの納豆ねぎ味噌焼き

- やみつきもやし

すべて作る必要はないので、気になった料理から試してみてください。

豆腐と鶏肉と枝豆のナゲット

豆腐と鶏肉と枝豆のナゲットは、枝豆の食感と鮮やかな色がアクセントになっており、あっさりとした味わいのナゲットです。おつまみやお弁当のおかずにもおすすめです。

用意するもの(4人分)

- 絹ごし豆腐 200g

- 鶏ひき肉 100g

- 卵 1個

- マヨネーズ 小さじ2

- 片栗粉 大さじ3

- 冷凍枝豆(殻付き)70g

- めんつゆ 小さじ2

- 塩 ひとつまみ

- ガーリックパウダー 少々

- 揚げ油 適量

★マスタード 小さじ1

★はちみつ 小さじ1

★マヨネーズ 小さじ1

★醤油 小さじ1/3

作り方

- 絹ごし豆腐は600wの電子レンジで1分間加熱した後30分ほど水切りする。

- ボウルに絹ごし豆腐、鶏ひき肉、卵、マヨネーズを入れ粘りが出るまでよく混ぜる。片栗粉、剥いた枝豆、めんつゆ、塩、ガーリックパウダーを加え更に混ぜる。

- 170度の揚げ油に2のタネをスプーンですくいながら落とし裏返しながらきつね色になるまで揚げる。

- ★の材料を全て混ぜ、添える。

油揚げの納豆ねぎ味噌焼き

油揚げの納豆ねぎ味噌焼きはフードコーディネーター/タイ料理研究家 両角舞氏考案のレシピです。濃厚な味わいをしているため、おつまみにもピッタリです。

用意するもの(2人分)

- 油揚げ 1枚

- ひきわり納豆 1パック(40g)

- 長ねぎ 5センチ分

- 味噌 小さじ1

- 糖質70%オフつゆの素ゴールド 小さじ2

作り方

- 油揚げは長さを4等分に切る。

- ひきわり納豆、みじん切りにした長ねぎ、味噌、糖質オフつゆの素を混ぜ合わせ1の上に1/4量ずつ乗せる。

- アルミホイルを敷いた受け皿に乗せてオーブントースターでこんがりと焼き目がつくまで焼く。

※ふちがカリッとするまで焼くのがポイントです。

枝豆や大豆を美味しく食べるなら調味料にこだわるのがコツ

「せっかくなら枝豆や大豆を美味しく食べたい!」と思う人もいるでしょう。

おすすめの方法は、調味料にこだわることです。

調味料は味に大きく影響するため、良質な調味料を使うだけで、料理の味が格段に向上します。

数ある調味料の中でも、おすすめはにんべんの調味料です。にんべんは鰹節専門店として、江戸時代から300年以上にわたり和食を支えてきました。職人が伝統的な手法で作った作った調味料はプロの料理人からも高い評価を得ています。

枝豆や大豆を美味しく食べたいと思っているなら、にんべんの調味料をお試しください。

高級料亭のような上品な味を家庭でも再現したいなら「つゆの素ゴールド500ml(3倍濃厚)」がおすすめです。

▶にんべんの「つゆの素ゴールド500ml(3倍濃厚)」はこちら

1.5倍のだしの素材を使っているので、濃厚な味を楽しめます。

冷奴を食べるなら「本枯鰹節物語20袋入り」をお試しください。

▶にんべんの「本枯鰹節物語20袋入り」はこちら

本枯節が持つ豊かな風味と上品でコクのある味で、冷奴をより美味しく食べられます。

いつもと違う味を楽しみたいなら「江戸レッシング 煎り酒 200ml」が便利です。

▶にんべんの「江戸レッシング 煎り酒 200ml」はこちら

「煎り酒」は江戸時代に醤油の代わりとして使われていた日本古来の調味料なので、豆腐にとても合います。

まとめ:枝豆や大豆を味わいましょう

お伝えしてきたように、枝豆や大豆は収穫時期が異なるだけで、同じ植物です。

枝豆や大豆は手に入りやすく、多様な栄養素を含んでいるため、「手軽に栄養を摂りたい」と考える人には非常に適しています。

使う調味料にこだわることで、栄養豊富な枝豆や大豆がさらに美味しく食べられます。

なかでも、江戸時代から和食を支え続けている鰹節専門店のにんべんの調味料がおすすめです。

いつもの料理をワンランク上の味にしたいなら「つゆの素ゴールド500ml(3倍濃厚)」がおすすめです。

▶にんべんの「つゆの素ゴールド500ml(3倍濃厚)」はこちら

1.5倍のだしの素材を使っているので、枝豆や大豆の料理を濃厚な味に仕上げられます。本醸造有機醤油、国内製造鰹節、北海道産昆布など、厳選した食材で作った調味料です。

冷奴を美味しく食べるなら「本枯鰹節物語20袋入り」がおすすめです。

▶にんべんの「本枯鰹節物語20袋入り」はこちら

海の恵みである本枯節の上品なうま味がぎゅっと詰まった商品です。

江戸時代に醤油が普及するまでに使われていた「煎り酒」という調味料を、にんべん風にアレンジした「江戸レッシング 煎り酒 200ml」も美味しいです。

▶にんべんの「江戸レッシング 煎り酒 200ml」はこちら

醤油の代わりに豆腐に使えば、箸が進むでしょう。本枯鰹節、下総醤油や沖縄の海水塩など、厳選した素材で作った調味料です。

調味料にこだわって、枝豆や大豆を家庭で美味しく味わってみてはいかがでしょうか。

公式ネットショップ

公式ネットショップ