鰹節に使うカビってどんなものなの?

最終更新日:

公開日:

鰹枯節についているカビについて

優良鰹節カビ

鰹節造りの工程でわざとつけるカビです。人体には無害で安全性が高く、むしろ鰹節を美味しくさせるものです。鰹節は焙乾することで乾燥させるのですが、それだけではどうしても中の水分までは取りきれません。そこで登場するのが、その活動によって中の水分までしっかりと取り除き、悪いカビや細菌の増殖を防いでくれる優良のカビです。

昔は自然発生のカビを利用していましたが、現在は人為的に純粋培養したカビを使用しています。まずは燻した鰹節の表面を削り、鰹節優良カビ菌を噴霧し、温度・湿度が管理されている室(ムロ)で2週間ほどカビを発育させた後、天日干しをします。これを一番カビと呼びます。この工程を二回、三回と繰り返して二番カビ、三番カビをつけていくことで、やがて悪いカビや細菌が発生しなくなるのです。

一般的に鰹節に使用するカビは、ユーロティウム属のカビです。ユーロティウム属のカビは、こうじ菌属(アスペルギルス属)のカビに類似し、乾燥を好むカビです。

優良のカビを付けるメリット

・鰹節の臭みを消す効果がある

鰹節の原料はカツオですから、わずかに魚特有の生臭さが残ることがあります。それは均一に水分が抜けず、あるいは全ての水分が抜けずに臭みがそこに残ってしまうためです。しかし優良のカビをつけて、日乾することで生臭さは減少します。

・味わいのあるだしが取れる

優良のカビが生産する脂肪分解酵素が働くことで、脂分の少ない澄んだだしが取れるようになります。

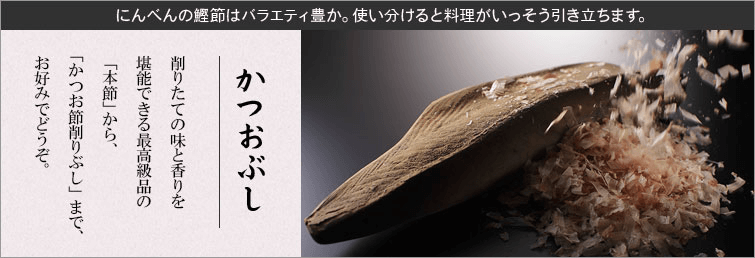

そのため、カビ付けしてある鰹節は、透明度が高くて上品な味に、カビ付けしていない鰹節は、燻し臭がしっかりして風味が強く濃い味になるとされています。どちらが正解ということはないので、使用する料理や好みに応じて選ぶと良いでしょう。

・鰹節はカビ付けによって呼び名が変わる

カビの有無、または何度カビづけをしたかによって、鰹節の味わいや特徴が異なります。また呼び名も変わってくるので、ぜひ覚えておきましょう。

◆荒節

生切、煮熟を経て焙乾されたものです。カビづけはされていません。煙によって黒くゴツゴツとしており、乾燥度が低いため魚の風味が強く出ます。「かつお削りぶし」「花かつお」などと呼ばれます。

◆枯節

荒節の表面を削り、優良カビ付けを2回以上したものです。「かつお節削りぶし」などと呼ばれます。

◆本枯鰹節

枯節をさらに何度もカビ付けを繰り返し、内部の水分量が非常に少なくなった状態です。定義はありませんが、にんべんでは4回以上のカビ付けを行ったものを「本枯鰹節」と呼びます。非常に旨味が強く、コクがあり、高級料亭などでも使用されています。

悪性のカビを付けない保存(保管)方法

保存(保管)方法が適切でないと、鰹節にも悪性のカビが生えてしまいます。悪性のカビは「水分」「空気」「温度」といった条件が揃うと発生するため、高温多湿な環境は必ず避けましょう。キッチンは意外とカビの発生しやすい条件が整っているため、注意が必要です。

・冷蔵庫で保存(保管)する

カビの発生しやすい温度は20~30℃と言われています。鰹節をラップに包むかファスナー付きの保存袋などに入れてしっかりと空気を抜き、冷蔵庫で保存(保管)することで、かなりカビのリスクを減らせるでしょう。

ただ冷蔵庫内であっても、野菜室など、比較的湿度が高い場所はおすすめできません。またドアの近くだと開閉時に温度が上がってしまう可能性があります。なるべく冷蔵庫の奥で保存(保管)するなど、湿度の低い場所で保存(保管)し、開封後はなるべく早く使うように心がけてください。

正しい知識で鰹節を取り扱おう

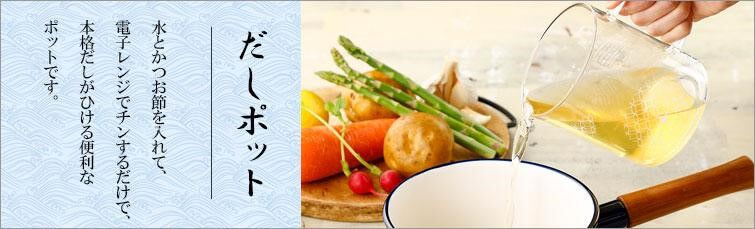

にんべんには、最高級品である本枯鰹節(本節)やかつお節削りぶし、だしポット用のセットなどが揃っています。普段の料理にはもちろん、贈り物としても喜ばれます。ぜひ、じっくりと時間をかけて仕上げた高品質な鰹節の豊かな香りと旨味をお楽しみください。

▶にんべんの鰹節はこちら

▶にんべんのだしポットはこちら

公式ネットショップ

公式ネットショップ